茶の湯をおこなう場である茶室。

茶室には必ず「露地」と呼ばれる庭が備えつけられています。

この「露地」は景色を眺めるための庭ではなく、茶の湯においてとても重要な意味を持っているんです。

この記事では「露地」の役割から有名な茶室の露地の構成まで解説しています。

〚関連記事〛茶室をモチーフにした浅草の旅館を紹介!

露地とは

露地とは茶室に備え付けられた”庭”と茶室までの通路のことです。

ただし、茶の湯の庭は観賞用の庭ではありません。

茶事や茶会は茶室で行われますが、茶室とは「俗な世界を切り離した空間」といわれています。

その茶室へと続く露地も「浮世の外の道」といわれ、ただの茶室への通路ではなく、世俗の塵を徐々に払い、心身を清め、茶の湯に臨む準備の場でもあります。

長い参道の最奥部に神殿のある、神社の構成に通じるところがあります。

つまり、露地を通る時から茶の湯は始まっているのですね。

露地のなりたち

茶室と露地は合わせて茶の湯を構成する空間です。

茶室と露地は切っても切り離せません。

茶の湯が変化する中で茶室と合わせて露地もできあがりました。

茶室と露地

鎌倉時代初期、栄西によって日本に禅宗が伝えられると、これまでの浄土教の影響を受けた浄土庭園の形式に代わって、山里の景色に似せながらも厳しい禅の世界を思わせる庭が作られるようになります。

初期の茶の湯の空間は、「会所」といわれる和歌や文芸、遊芸などを楽しむ社交のための建築でした。

その後、会所の飾り付けが洗練され、床の間、違い棚、付書院が配置され、畳が敷き詰められた「書院造」が確立します。

書院造には自然の山水を凝縮した石組だけの「枯山水」という庭がつくられました。

茶の湯に禅の精神を取り入れた、わび茶の祖である珠光は、飾りの簡素化という方向性を示し、茶の湯の空間を六畳敷から四畳半敷にすることで新しい道を求めました。

その後、武野紹鴎はどこか欠けたところがあって完全でない姿に満足する心を「わび」と考え、「草庵」に近づいた茶室をつくります。

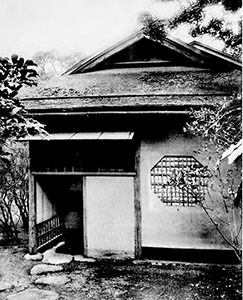

この頃の露地は、石や草木も少なく、簀子縁から茶室に出入りしていました。

↓簀子縁

千利休は亭主と客の親密度を深めるため、四畳半よりもさらに狭い三畳や二畳の茶室を考案します。

同時に茶室の外観も山里の田舎家を思わせるわびた風情が取り入れられるようになります。

茶の湯の庭も、まちなかに山里の風情を理想とした庭がつくられるようになり、茶室と露地をつなぐ小さな躙口が設けられ、「市中の山居」として確立します。

↓躙口

初期の茶の湯では、茶の座敷へは専用の細い通路(路地)を通って向かっていましたが、この路地と「市中の山居」が機能的に融合され、「清めの場」としての露地へと変化していきます。

その後露地は、江戸時代初期になって露地のかたちや名称も定まり、整然としたものになります。

ここまでをまとめると以下ような図になります。

露地の種類

露地には大きく分けて3つの種類があります。

①一重露地

②二重露地

③三重露地

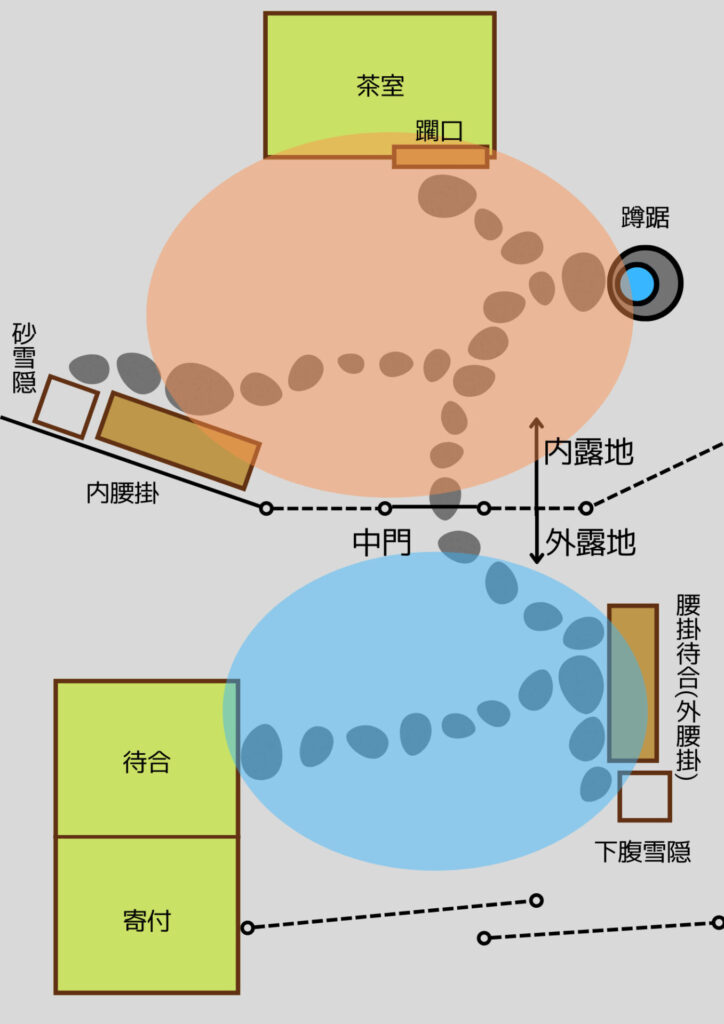

最も基本的な露地は②二重露地で、中門によって外露地と内露地のふたつの領域に分けられています。

①一重露地は内露地と外露地を分けず、

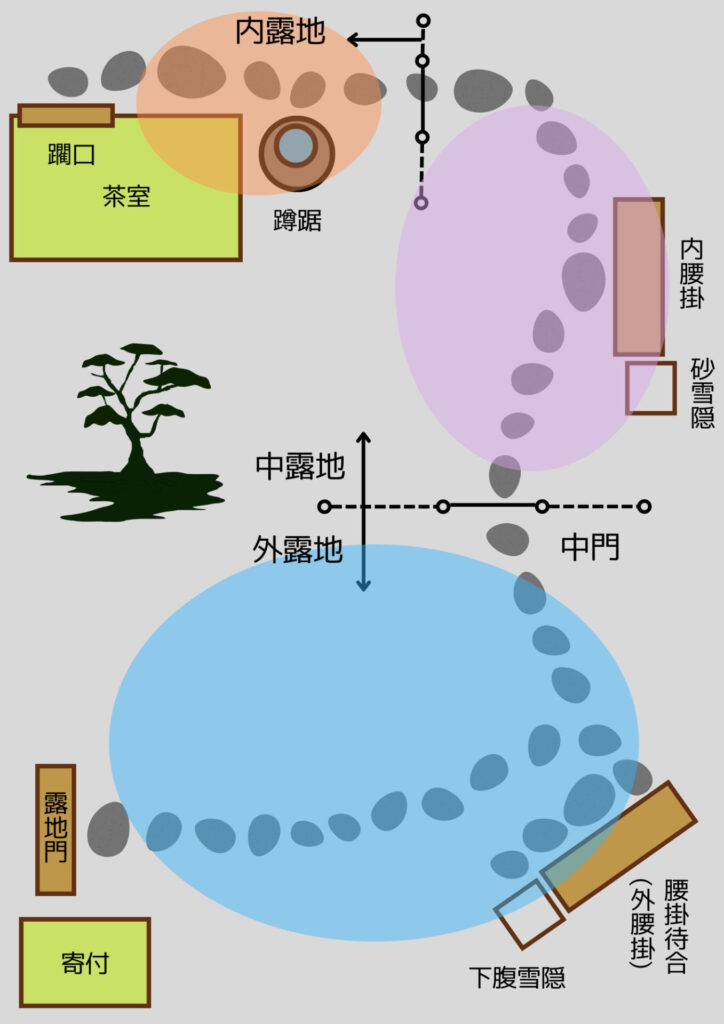

③三重露地は内露地と外露地の間に中露地があります。

領域の数で露地の種類は分けられています。

↓二重露地の上面図(例)

↓三重露地の上面図(例)

露地の構成と茶室までの流れ

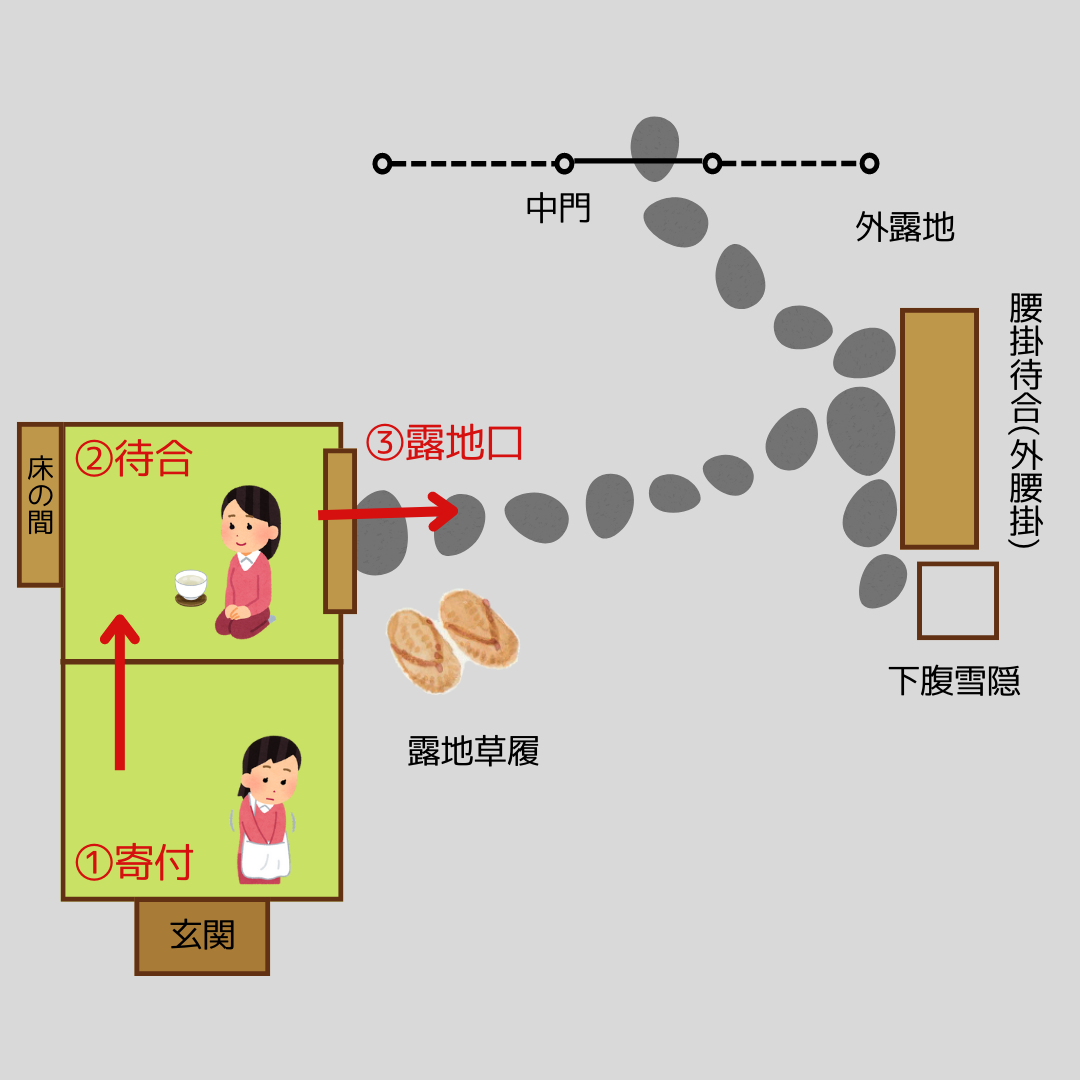

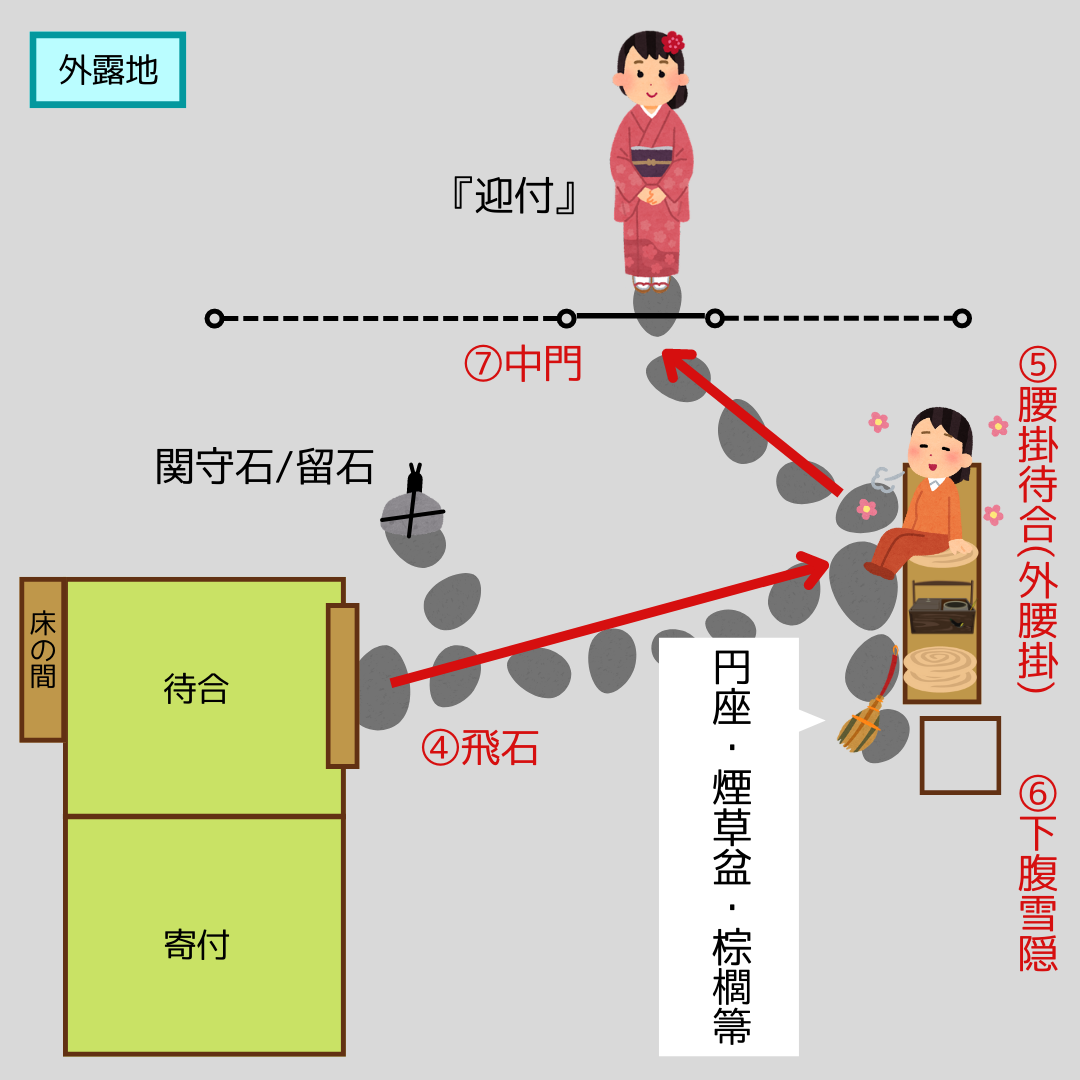

基本的な二重露地の構成です。

外露地まで

①寄付

待合に進む前に、足袋を履き替えたり、荷物を整理したり、衣服などの身支度を整える場所です。

②待合

お客の集合場所です。

床の間の掛物などを拝見し、白湯や香煎をいただきます。

※香煎:漢方薬の原料などを調合して香ばしく煎ったものを溶いたお湯。紫蘇香煎・霰香煎などがある。

③露地口

露地への入り口のことです。

露地の周囲に塀をめぐらせ門をつけた、露地門を構えることもあります。

お客は待合の手がかりが開けられた露地口や露地門などで、露地草履などに履き替えて腰掛待合へと進みます。

外露地

④飛石

露地口から茶室までの行く先を示す石のことです。

お客は飛石を伝い歩いていくことで、茶室の入り口にたどり着きます。

飛石ひとつひとつが山を表現しており、茶室に到達するまでにいくつもの峠を越えていくという意味が込められています。

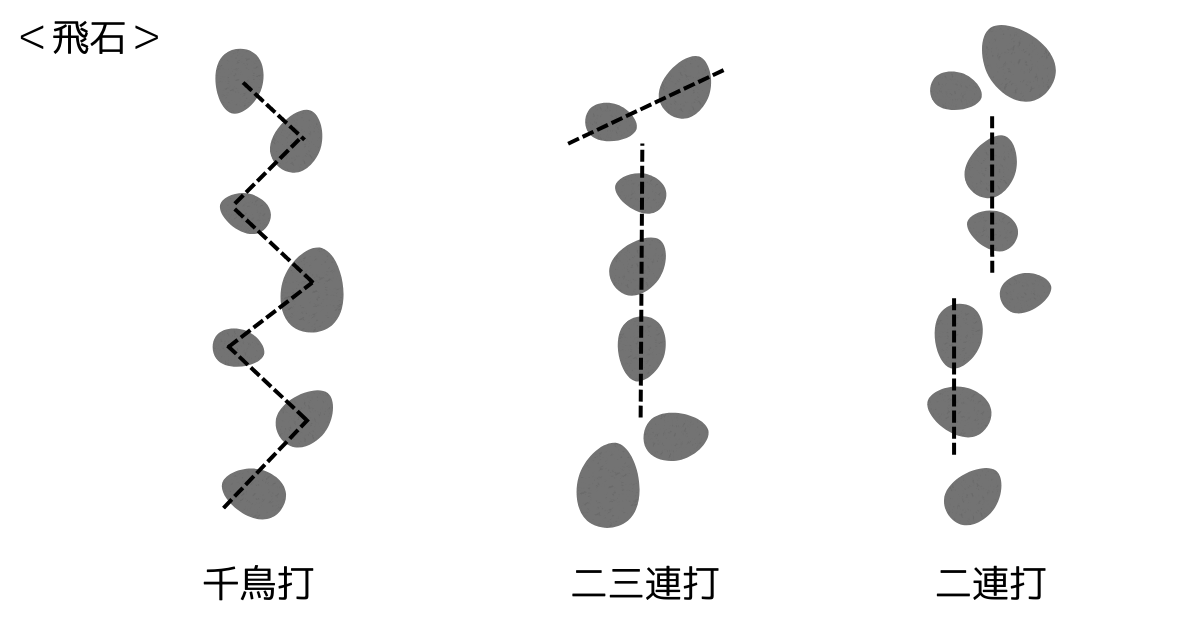

飛石には歩幅に合わせて据えられた二連打や二三連打、千鳥打などの技法があります。

利休は「わたり六分に景色四分」(歩きやすさ六分、景色は四分に考えればよい)とし、

逆に織部は「わたり四分に景色六分」と表現したことはよく知られています。

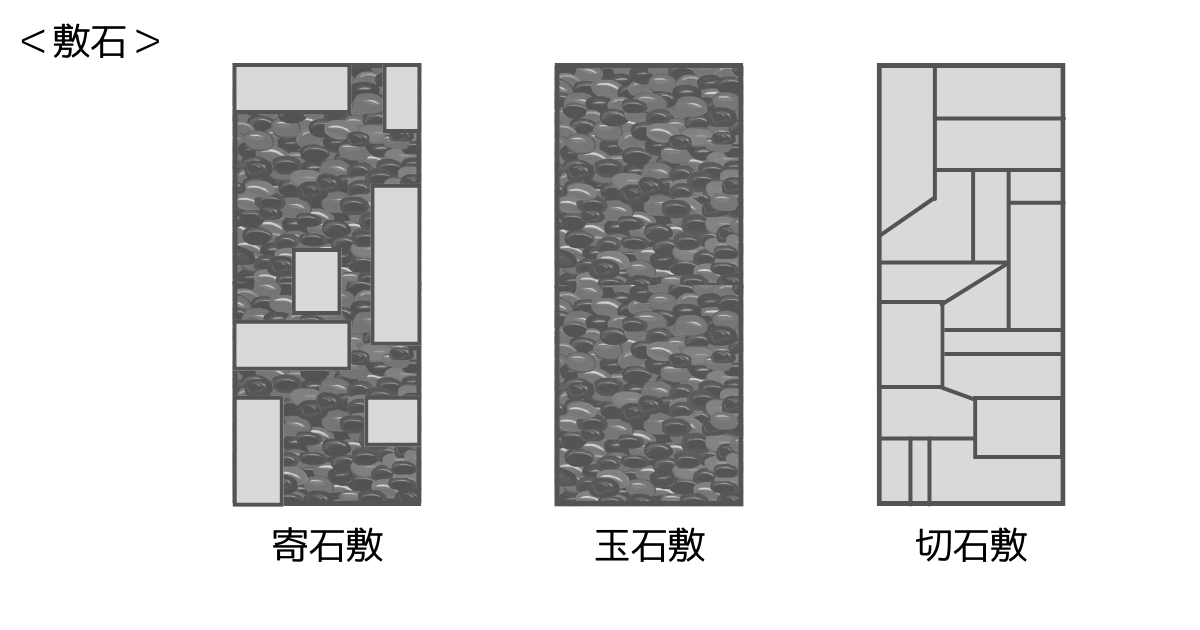

また敷石には幅を定めて切石を据えた切石敷、玉砂利を敷き詰めた玉石敷、切石と玉砂利を合わせた寄石敷などがあります。

道が分かれているときは、進んではいけない方向の飛石に「関守石/留石」が置かれ、進むべき方向を示してくれます。

⑤腰掛待合

お客の腰掛けや亭主の「迎付」、中立ちの際に席入りの合図を待つ休息所です。

二重露地の場合は外露地にある『外腰掛』で「亭主の迎付」を待ち、内露地にある『内腰掛』で「中立ちの際の合図」を待ちます。

たいていの場合は、腰掛に屋根がついた簡素な構造となっています。

円座と煙草盆が、冬は手焙りも出されており、外腰掛には棕櫚箒がかけられています。

⑥雪隠

露地内のトイレのことで、腰掛の近くに設けられています。

外露地にある下腹雪隠とは異なり、内露地にある砂雪隠は観賞用となっています。

茶事・茶会の際は雪隠をきれいにしておくことで、お客様をお迎えする準備をしてお待ちしておりましたというサインだったようです。

参考:仙露軒日常、㈱コスモグリーン庭好

⑦中門

二重露地、三重露地にみられ、垣根とともに外露地と内露地(と中露地)を分ける役割をします。

『迎付』の際は、亭主とお客が中門あたりで始めて対面することになります。

中門には簡易な中門と屋根付きの中門があります。

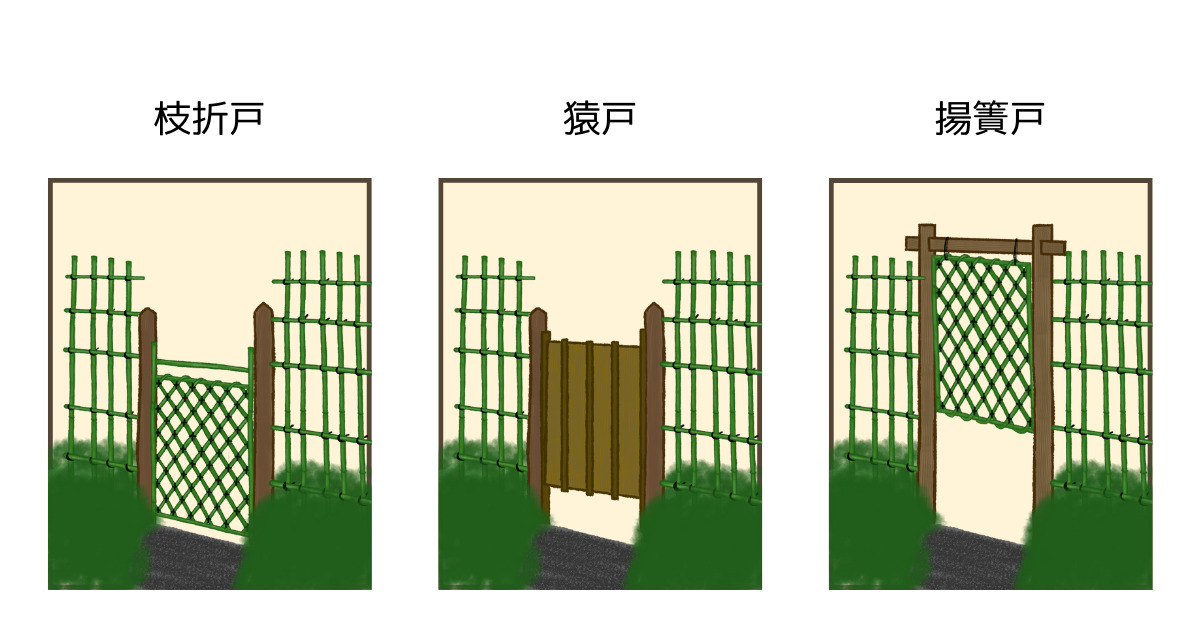

簡易な中門

◆枝折戸:青竹などを折り曲げて枠とし、菱目に組んだ竹などを蕨縄などで結んで仕上げた開き戸です。

◆猿戸:片開きに仕立てた板戸で、横猿をつけて戸締りをできるようにした戸です。

◆揚簀戸(半蔀):菱目や籠目に組んだ簀戸を吊り下げた門で、竹竿で突き上げて開閉します。

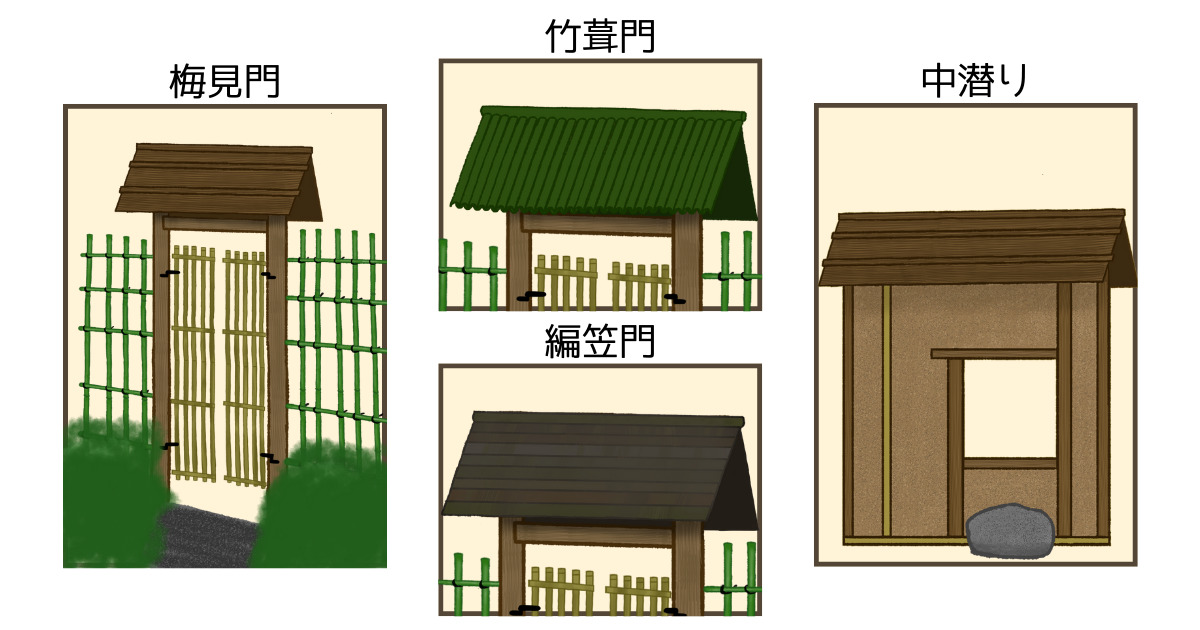

屋根付きの中門

◆梅見(軒)門:屋根は杉皮葺で、本を半開きに伏せたようなかたち(切妻造)で、棟は丸竹で押さえ、扉は竹格子の両開き戸です。

◆竹葺門:屋根に二つ割の竹を輪違いに並べ、棟は太竹で押さえてあり、扉は両開きの簀戸で竹が詰め打ちになっています。

◆編笠門:屋根が編笠に類似しているところからの名称です。檜皮葺や杮葺の屋根に棟瓦を乗せ、扉は竹格子や板戸の両開き戸です。

◆中潜り:簡易な屋根付きの土塀のようなかたちで、地面から40㎝ほどのある潜り口をまたいで超えます。

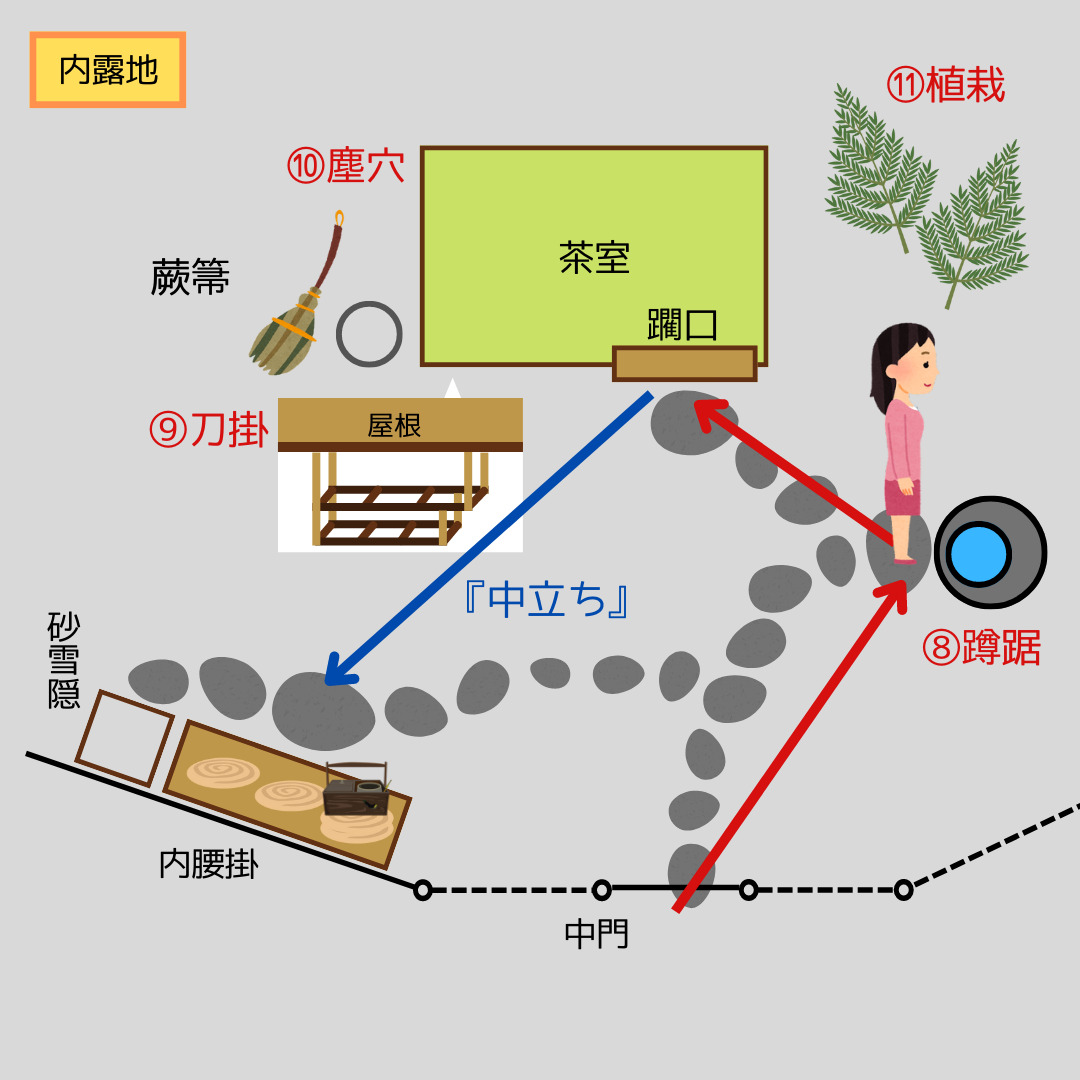

内露地

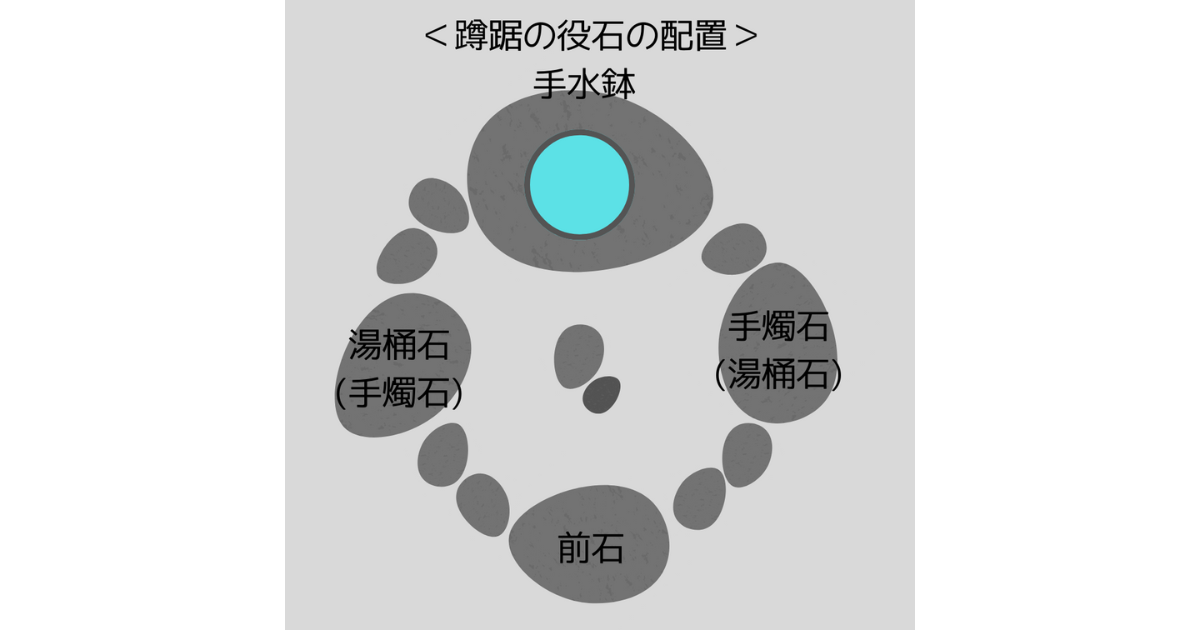

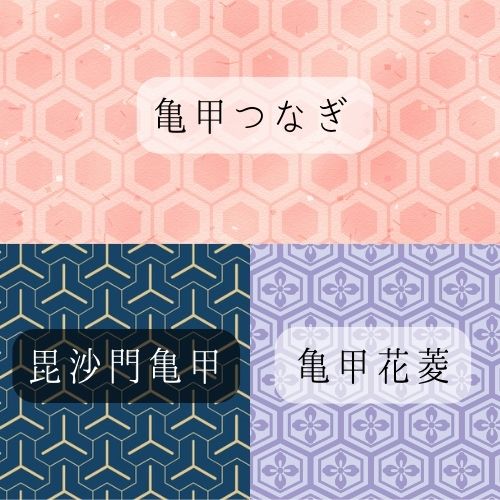

⑧蹲踞

蹲踞は亭主が迎付のときや客が席入りのときに使用するもので、心身共に清める場所です。

位置は主客の動線を考えて、茶室の近くに設置されています。

蹲踞には役石が配置されています。

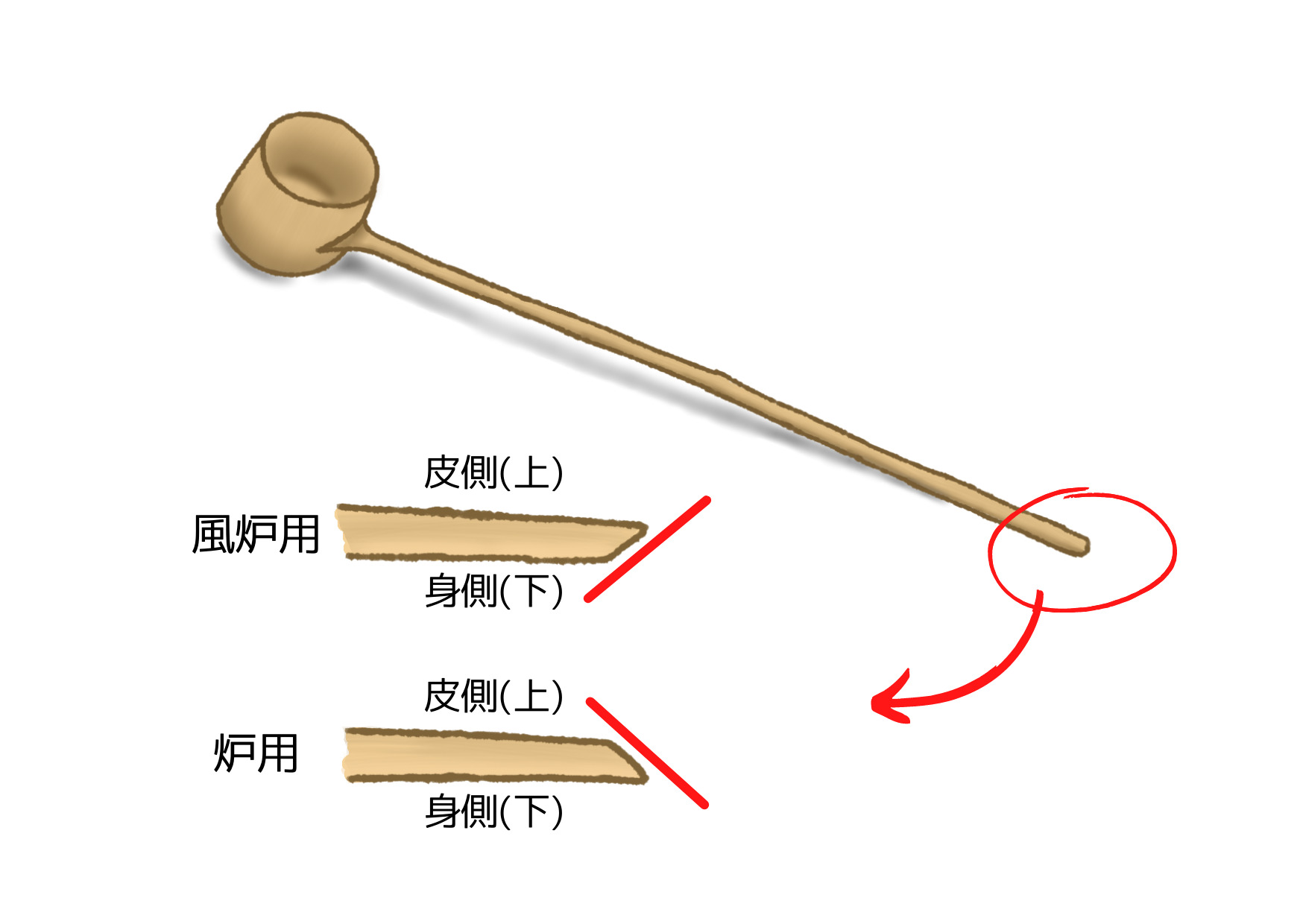

◆手水鉢:手や口を清めるために水を張り、蹲踞柄杓を添えます。

◆手燭石・湯桶石:手水鉢の左右に配置された役石で、手燭や湯桶を置きます。流派によって左右の位置が異なります。

◆前石:手水鉢を使用する際に乗る役石です。

蹲踞で手と口を清めたあとは、躙口から席入りします。

⑨刀掛

昔は刀を掛けていた棚で、茶室の入口脇に設置されています。

現在では意匠として設けられる場合があります。

刀掛の下には刀掛石が置かれます。

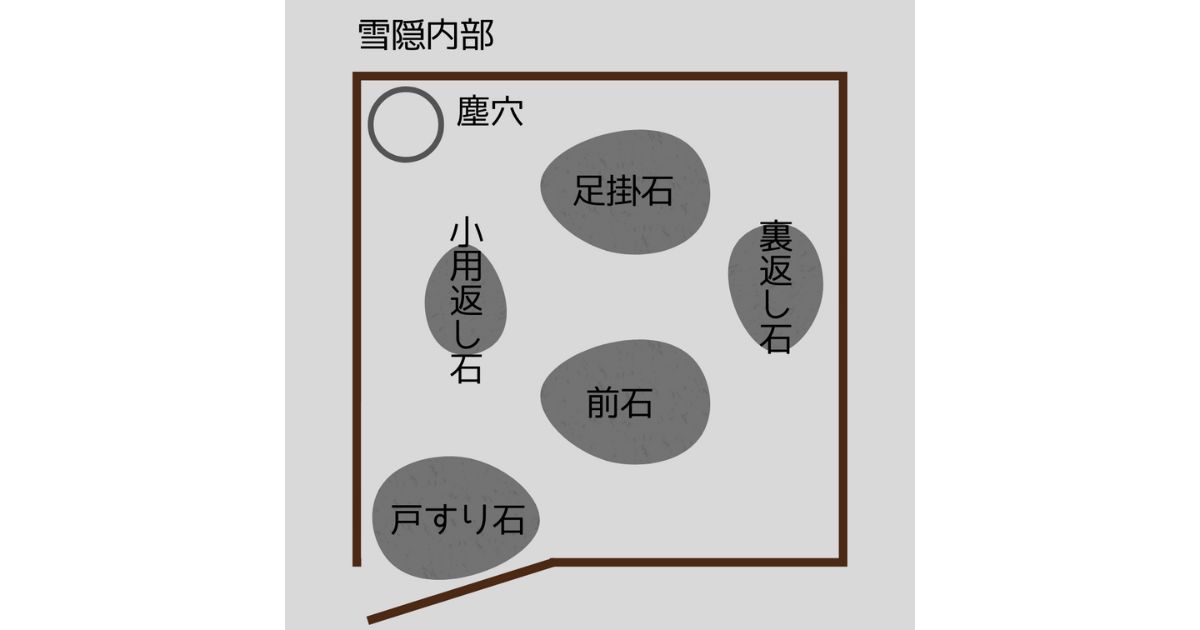

⑩塵穴

茶室の近くに設けられる塵や枯葉を拾って入れるためのものです。

正面に向かって覗石を仕込み、青竹の塵箸を添え、青葉を挿して清潔感を表します。

一般に、広間には角型、小間は丸型です。

実用性と精神性の二面性を備えたもので、お客は世俗の塵をここに払ってから茶室に入ります。

蕨箒を飾りとして掛けます。

⑪植栽

露地には香りの強い木、実のなる木、毒やとげのある木などは避け、落葉樹と常緑樹のバランスを考えて配置します。

地面近くにはシダなどの下草やコケなどを植えます。

外露地側は少し明るく、内露地側は植栽を増やして幽玄な様子に仕立てます。

茶家の露地

| 茶家 | 表千家 | 裏千家 | 武者小路千家 | 藪内家 |

|---|---|---|---|---|

| 茶室 | 不審菴 残月亭 | 今日庵 又隠 | 官休庵 | 燕庵 |

| 露地 | 三重露地 | 二重露地 | 二重露地 | 三重露地 |

| 特徴 | 中潜り | 竹葺門 小袖の手水鉢 | 編笠門 | 割腰掛 雪の朝(燈籠) |

表千家

不審菴

利休の孫・千宗旦は利休の茶の侘の側面を掘り下げ、究極の茶に向かって、床なしの一畳半の茶室・不審菴を建てました。

その後、不審菴を受け継いだ宗旦の三男・江岑は一畳ではいろいろと不都合があると、1646年に三畳に建て替えをしています。

それが表千家に存続し、現在に至っています。

露地

露地口より外露地に入るとすぐに揚簀戸、外腰掛と中潜りが見えてきます。

中潜りを超えると、広々とした露地に出て、梅見門から不審庵へ向かう露地と萱門から祖堂(點雪堂)へ向かう露地に分かれます。

露地口近くの揚簀戸を潜り、空堀を渡って山奥の淋しい道を思わせるような石畳を進んでも祖堂へとたどり着きます。

中潜りから東へ飛石を進むと残月亭の露地です。

残月亭は昔から不審菴とともに使われてきた書院(広間)です。

梅見門を進むと不審庵の内露地となっています。

広くはありませんが、奥深い谷のような趣でまるで別世界かのように感じる露地です。

手水鉢は礎石を利用したもので、利休の息子・千少庵の時代から使われてきたものです。

裏千家

今日庵

家屋敷を三男・江岑に譲った宗旦は、新たに隠居屋敷を建てます。

これが今日庵です。

今日庵はのちに宗旦の四男・仙叟が受け継ぐことになり、宗旦は再度の隠居のためにと庵を建てます。

この庵は「また隠居する」という意味から又隠と命名されました。

露地

無色軒から腰掛待合に進むと、猿戸を経て寒雲亭や今日庵へ進む飛石と、竹葺門を経て又隠方向へと進む飛石に分かれます。

外露地の飛石は中ほどから霰こぼしの石畳に趣を変え、常緑樹の濃淡と木漏れ陽の明暗によって風情が作り出されています。

今日庵の内露地へと進むと、長い一枚の切り石を伝った右手に、利休が秀吉から拝領した遺愛の「小袖の手水鉢」の蹲踞があります。

参考:裏千家公式HP

武者小路千家

官休庵

官休庵は宗旦の次男・一翁が宗旦と相談して茶室を作ったときに、宗旦から命名してもらいました。

江戸期に3回焼失しましたが、その都度、歴代当主により復興されています。

現在の官休庵は1926年、十二代愈好斎の再建によるものです。

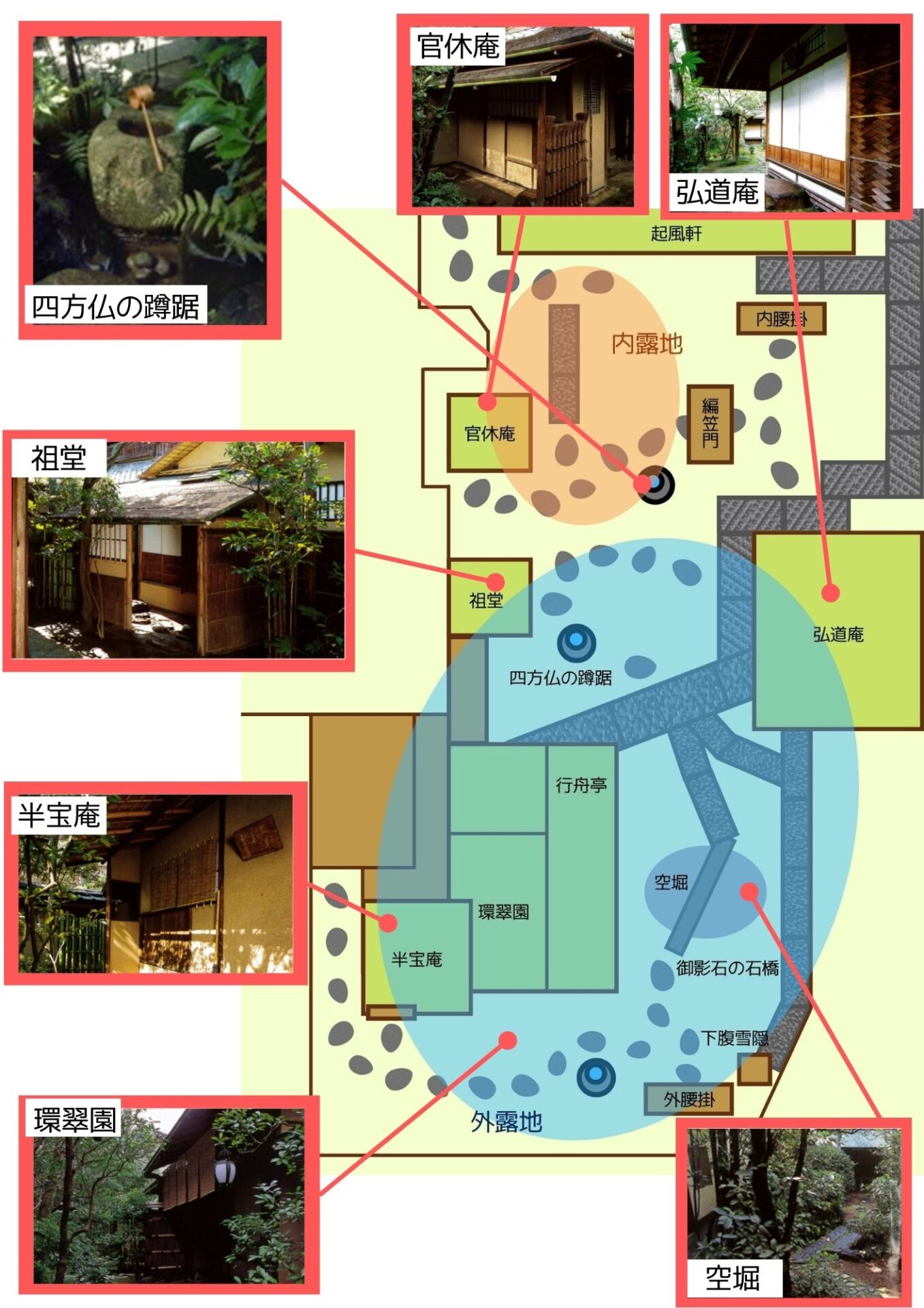

露地

武者小路千家の露地は、半宝庵から東へ広がり、さらに北へと細長く続きます。

半宝庵の板戸を取り外すと露地を見渡すことができ、燈籠、蹲踞、植え込みが全体的に低く設計され、露地に奥行きを感じさせる趣向となっています。

武者小路千家の編笠門は、武者小路千家を象徴するものの一つとして広く知られています。

編笠門から内露地へ入ると四方仏の蹲踞が目に入ります。

この蹲踞は一翁遺愛のものです。

藪内家

燕庵

藪内家の流祖である剣仲紹智は武野紹鴎の最晩年の弟子で、「紹」の一字をもらっています。

剣仲は利休や古田織部との親交も深く、同門・相弟子の利休からは「雲脚」を、義理の兄である織部からは「燕庵」を賜っています。

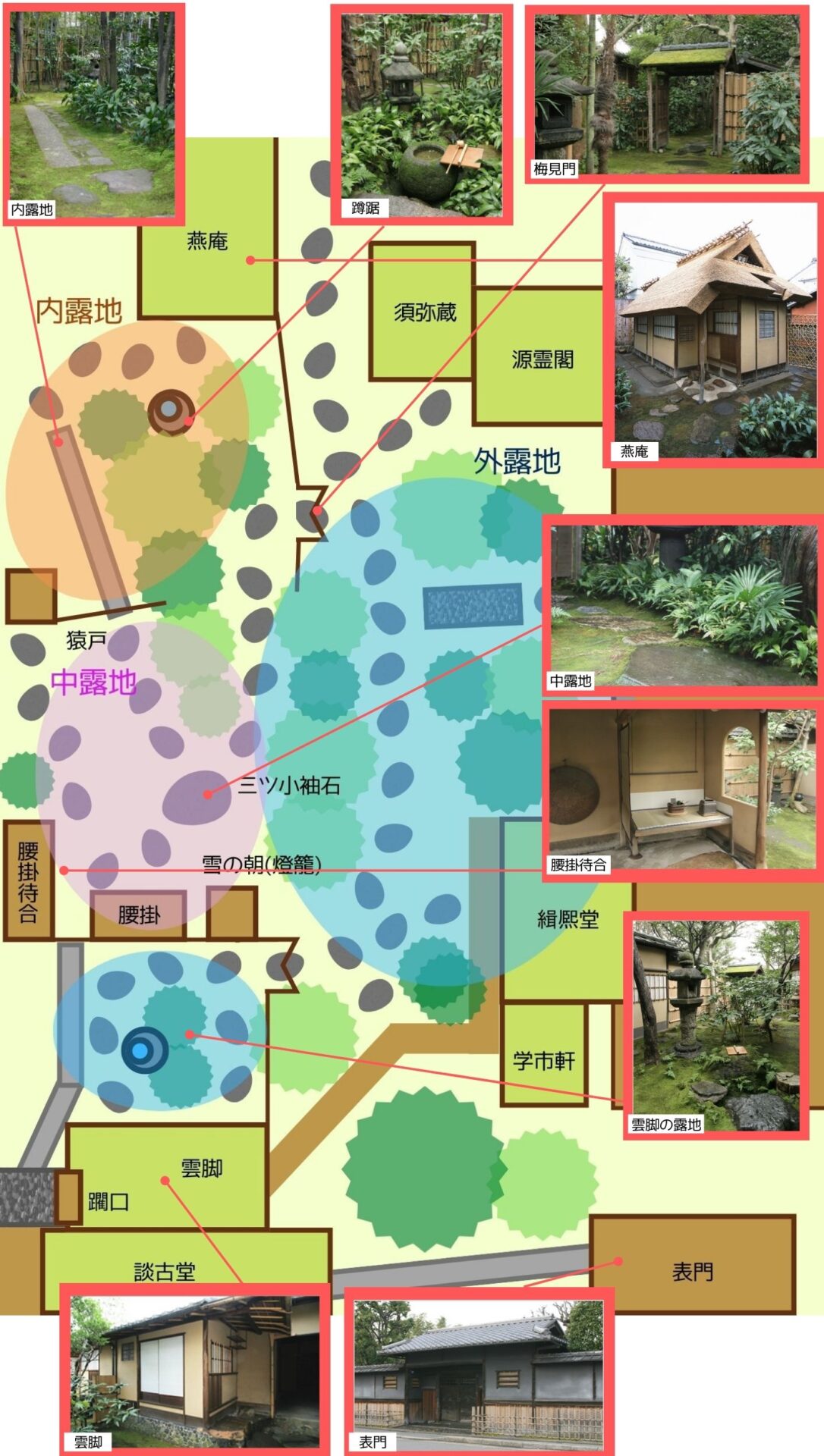

露地

寄付として使われる談古堂に接して建つ茶室・雲脚は利休から相伝の祝いとして贈られた茶室です。

雲脚は「粗末な茶」という意味もあって、侘び茶の席に叶った命名となっています。

腰掛待合の間の潜りを入ると燕庵の中露地です。

この腰掛待合は向かって右側が貴人席、左側が相伴席と席を分けた形になっています。この形式を割腰掛と呼び、織部好みと伝えられています。

腰掛待合から眺めた先にあるひときわ大きな飛石は、もとは利休の屋敷にあったものを剣仲が所望し、着物の小袖3つと交換したとの言い伝えより「三ツ小袖石」と言われています。

植え込みに隠れるようにして立つ石燈籠が、足利義政遺愛と伝わる「雪の朝」です。

猿戸を進んだ先が燕庵の内露地です。

広い土地がなくても自宅に露地を作りたい!

茶室と露地はお茶を習っていれば誰でも憧れますね。

茶室は和室を一部屋あてるとして、茶の湯にかかせない露地はどうしましょう?

ここからは広さも工夫も様々な露地を写真でご紹介します!

1.植栽が少ないながら、苔が良い雰囲気の露地

2.腰掛待合のある本格的な露地

3.狭いながらも市中の山居を思わせる露地

4.庭の一角を利用した露地

5.玄関前庭を兼ねた外露地

6.バルコニーを利用した露地

7.小さい空間を利用した露地

8.室内から蹲踞が見える露地

9.外が無理なら…室内にしつらえた露地

まとめ

いかがだったでしょうか?

露地は茶の湯において、とても大切な空間です。

ひとつひとつに意味があることを知れば、露地を歩くのが楽しくなりますね。

この記事が参考になれば幸いです。

コメント