茶道をはじめると実はお点前の数がたくさんあることに驚くのではないでしょうか。

お稽古していくうちに、いつも同じお点前ばかり稽古してもらってしまうという事態に陥りがちです。

私は四ヶ伝を稽古し始めてから、小習のお点前をする機会が減って、すっかり忘れてしまいました…。

そこで裏千家のお点前一覧表を作成しました!

今度はどの点前を稽古してもらおう?と考えるときにお役立てください!

お点前一覧表

入門

最も基本となるお辞儀の仕方から始まり、割稽古と呼ばれる部分稽古を行います。

| 風炉 (5~10月) | 炉 (11~4月) | |||

|---|---|---|---|---|

| 点前名 | 薄茶 | 濃茶 | 薄茶 | 濃茶 |

| 入門 | ||||

| 盆略点前 お盆の上に点前に必要な道具を飾り付けてから運び出す点前 | 〇 | |||

| 運び点前 釜以外の道具を運び出す点前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 棚点前 水指・茶器などを棚に飾りつけておく点前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 長板 長板の上に水指、杓立、蓋置を入れた建水をかざった点前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

小習前8ヶ条

全16ヶ条の習い事で、茶道の基本を養う上で最も必要な課目です。

| 点前名 | 風炉 (5~10月) | 炉 (11~4月) | ||

|---|---|---|---|---|

| 小習前8ヶ条 | ||||

| 貴人点 身分の高い方にお茶を差し上げる時の点前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 貴人清次 貴人にお供がいた場合の貴人にもお供にもお茶を点てる点前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 茶入荘 特別な由緒のある茶入を使うときの点前 | ー | 〇 | ー | 〇 |

| 茶碗荘 特別な由緒のある茶碗を使うときの点前 | ー | 〇 | ー | 〇 |

| 茶杓荘 特別な由緒のある茶杓を使うときの点前 | ー | 〇 | ー | 〇 |

| 茶筅荘 水指に由緒があるときの点前 | ー | 〇 | ー | 〇 |

| 長緒茶入 緒が長い特殊な仕覆を使った点前 | ー | 〇 | ー | 〇 |

| 重茶碗 お客が6人以上のときに濃茶茶碗をふたつ使う点前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

小習後8ヶ条

| 点前名 | 風炉 (5~10月) | 炉 (11~4月) | ||

|---|---|---|---|---|

| 小習後8ヶ条 | ||||

| 包帛紗 棗を帛紗で包み、濃茶器の代用として扱う点前 | ー | 〇 | ー | 〇 |

| 壺荘 茶壺を席中にかざっておき、お客がその茶壺の拝見をする点前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 炭所望 炭をつぐ部分をお客に所望する点前 | 〇 | 〇 | ||

| 花所望 お客に花入に花を入れてもらうよう所望する点前 | 〇 | 〇 | ||

| 入子点 通常のお点前が難しい場合の簡易な点前 | 〇 | ー | 〇 | ー |

| 盆香合 特別で由来のある香合をお盆にのせて扱う炭点前 | 〇 | 〇 | ||

| 軸荘 客前で名物の軸をかける点前 | 〇 | 〇 | ||

| 大津袋 棗を濃茶器として使用する場合の点前 | ー | 〇 | ー | 〇 |

特殊点前

| 点前名 | 風炉 (5~10月) | 炉 (11~4月) | ||

|---|---|---|---|---|

| 特殊点前 | ||||

| 逆勝手 点前をする亭主の左にお客が座る点前 | 〇 | 〇 | 〇 大炉 | 〇 大炉 |

| 洗い茶巾 点前の途中で茶巾を絞りたたむ夏の点前 | 〇 | ー | ー | ー |

| 葉蓋 水指の蓋の替わりに木の葉を蓋とする夏の点前 | 〇 | ー | ー | ー |

| 名水点 天然の湧水を使った点前 | ー | 〇 | ー | ー |

| 流し点 少人数で話をしながらする点前 | 〇 | ー | 〇 | ー |

| 中置き 風炉を畳の中央に置いて行う10月限定の点前 | 〇 | 〇 | ー | ー |

| 続き薄 茶事で後炭を省き、濃茶のあとすぐに薄茶点前をおこなう | 〇 | 〇 | ||

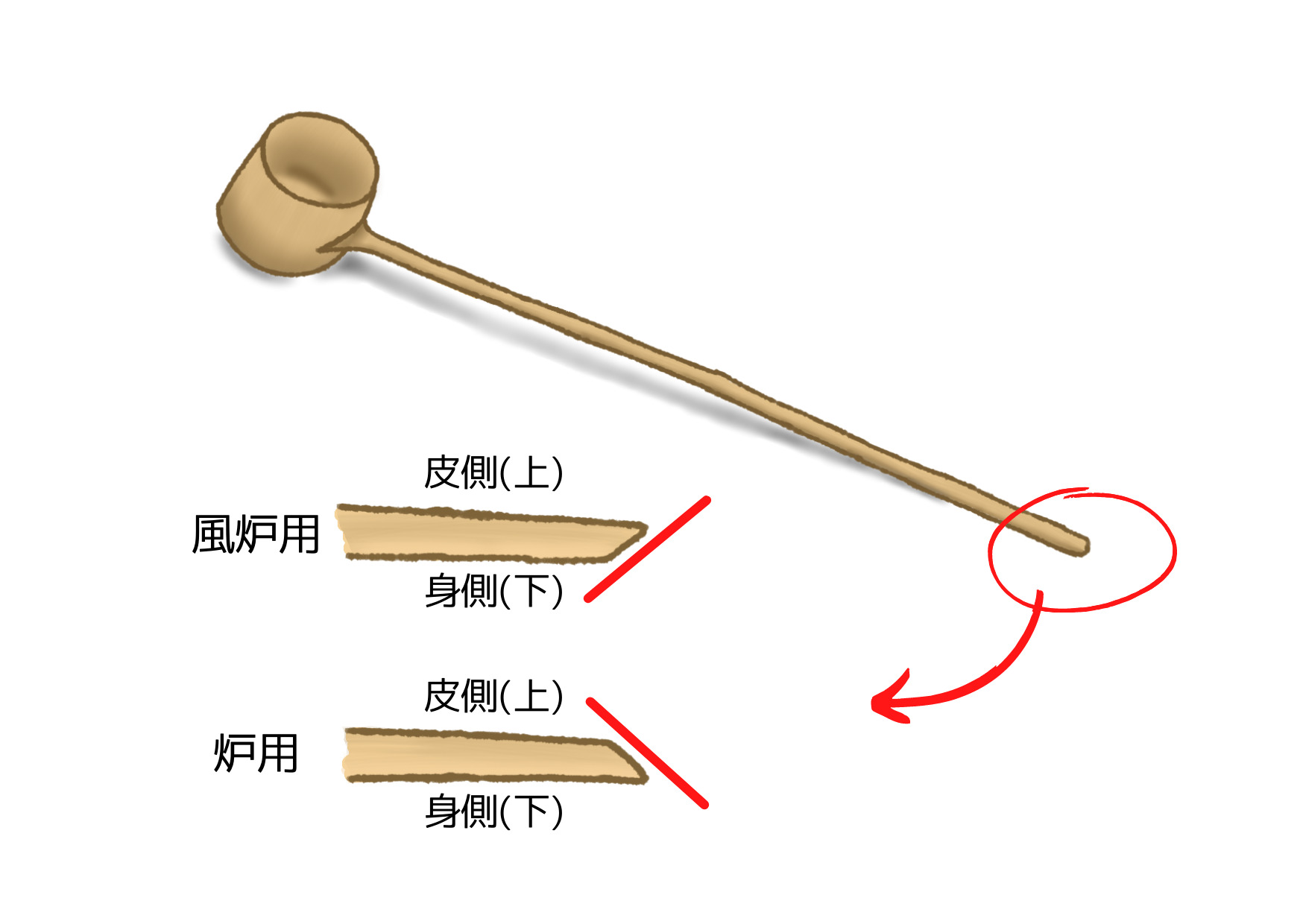

炭手前

| 点前名 | 風炉 (5~10月) | 炉 (11~4月) | ||

|---|---|---|---|---|

| 炭手前 | ||||

| 初炭手前 茶事の際に、亭主が行う最初の炭手前 | 〇 | 〇 | ||

| 後炭手前 茶事の際、濃い茶が済んで薄茶に移る前に、火を直すために行う炭手前 | 〇 | 〇 | ||

茶箱点

茶箱と呼ばれる箱を用いておこなう点前で、季節によって種類があります。

| 点前名 | 風炉 (5~10月) | 炉 (11~4月) | ||

|---|---|---|---|---|

| 茶箱 | ||||

| 卯の花 茶器の袋をはずして盆を用いる最も簡素な茶箱の点前 | 〇 | ー | ー | ー |

| 雪 盆を使わず、掛合を用いる茶箱の点前 | 〇 | ー | ー | ー |

| 月 茶碗、茶器、茶杓を袋に入れ、器据を用いる茶箱の点前 | 〇 | ー | ー | ー |

| 花 茶碗、茶器、茶杓を袋に入れ、盆を用いる茶箱の点前 | 〇 | ー | ー | ー |

| 和敬 薄板を用いたもっとも簡略化された茶箱の点前 | 〇 | ー | ー | ー |

| 色紙 御所篭を用いて茶巾箱と四枚の古帛紗を使う茶箱の点前 | 〇 | ー | ー | ー |

四ヶ伝

| 点前名 | 風炉 (5~10月) | 炉 (11~4月) | ||

|---|---|---|---|---|

| 四ヶ伝 | ||||

| 茶通箱 2種の濃茶を同じお客に差し上げるときの点前 | ー | 〇 | ー | 〇 |

| 唐物 唐物茶入を使うときの点前 | ー | 〇 | ー | 〇 |

| 台天目 天目茶碗を天目台にのせて扱う点前 | ー | 〇 | ー | 〇 |

| 盆点 唐物茶入を盆にのせて扱う点前 | ー | 〇 | ー | 〇 |

| 和巾点 名物裂の古袱紗と仕覆を用いて中次を扱う点前 | ー | 〇 | ー | 〇 |

奥伝

| 点前名 | 風炉 (5~10月) | 炉 (11~4月) | ||

|---|---|---|---|---|

| 奥伝 | ||||

| 行之行台子 行台子を使って行う奥秘の基礎となる点前 | 〇 | 〇 | ||

| 大円草 大円盆を使って行う格外の奥秘の点前 | 〇 | 〇 | ||

| 真之炭 真台子で行う炭手前 | 〇 | 〇 | ||

| 真之行台子 真台子を使って行い、奥儀の根本となる点前 | 〇 | 〇 | ||

| 大円真 大円盆を使って真台子で行う格外の奥秘の点前 | 〇 | 〇 | ||

七事式

| 点前名 | 風炉 (5~10月) | 炉 (11~4月) | ||

|---|---|---|---|---|

| 七事式 | ||||

| 花月 5人一組で札をまわし取り、花の札は点前、月の札はお茶を飲む | 〇 | 〇 | ||

| 且座 正客:花、次客:炭、三客:香、亭主:濃茶、半東:薄茶 | 〇 | 〇 | ||

| 廻り炭 5人で行い順に炭をつぐ。修練を目的としお茶は点てない | ー | 〇 | ||

| 廻り花 5人で行い順に花を入れる。風情を楽しむものでお茶は点てない | 〇 | 〇 | ||

| 茶カブキ 6人で行い、濃茶を三服飲み、銘柄を当てる | 〇 | 〇 | ||

| 一二三 5人で行い、亭主の点前をお客が評価する | 〇 | 〇 | ||

| 員茶 7人以上で行い、取り札により薄茶をたてて飲む | 〇 | 〇 | ||

こう見てみるとたくさんのお点前があるのですね。

この記事が参考になれば幸いです。

コメント