その後も南海鉄道・東京地下鉄・東武鉄道にかかわった根津嘉一郎、

鉄道省の官吏を経て武蔵電鉄の社長に就任した五島慶太、

朝日新聞を創刊した村山龍平、

阪神急行電鉄を経営し、阪急百貨店、宝塚歌劇団、東宝映画をおこした小林一三ら政財界人の数寄者が活躍。

彼らが心血を注いで蒐集した美術品・茶道具は根津美術館、五島美術館、藤田美術館、香雪美術館、逸翁美術館に収められることとなった。

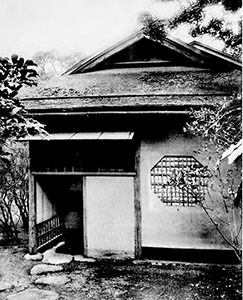

取り崩されて売られようとしていた奈良・東大寺四聖坊の茶室八窓庵を買い取って、東京の自宅に移築。

明治20年に行われた完成披露には明治天皇の行幸をあおぎ、これが茶道が再生するきっかけとなった。

↓八窓庵

出典:探検コム 茶道王国の誕生

明治5年設立 京都の新英学校及び女紅場(現・京都府立鴨沂高等学校)

明治8年設立 東京の跡見学校(現・跡見学園)

明治18年設立 華族女学校(現・学習院女子大学)

明治19年設立 共立女子職業学校(現・共立女子大学)

などで茶道が取り入れられ、それまで男性中心だった茶道は女性へ広がることとなった。

1872年の第1回京都博覧会の茶会にて披露している。

↓椅子に座っておこなう立礼式(野点)

茶をたしなむ人が増えたことで、一度に多くの人の点前の稽古に対応するため、広間での茶の稽古を考える必要が生じたため考案された。

5人以上で八畳以上の広間で行うことが原則で、

・花月

・且坐

・廻り炭

・廻り花

・茶カブキ

・一二三

・員茶

の七種類の作法が考えられた。

【花月】:5人で行い、一服点てるごとに一人ずつ札を引き、

「花」の札が当たった者が次のお点前、

「月」の札が当たった者が出されたお茶を飲む。

【且坐】:客3人、亭主、半東の5人で行う。

正客が花を生け、次客が炭をつぎ、三客が香をたき、亭主は濃茶、半東が薄茶を点てる。

【廻り炭】:炉の時のみ行う。客と亭主が順々に炭をついでいく。

【廻り花】:客と亭主が一つの花入れに順々に花を入れていく。

【茶カブキ】:3種類の濃茶を飲み、どれが何のお茶であるかを当てる。

【一二三】:亭主が濃茶点前を行い、客が点数を表す札を選んで投票し、亭主の点前を評価する。

【員茶】:点てられた薄茶を、その時引いた札で当たった者が飲む。

宗旦の4人の息子のうち、

三男の江岑宗左(表千家)は紀伊徳川家、

四男の仙叟宗室(裏千家)は加賀前田家、

次男の一翁宗守(武者小路千家)は高松松平家に仕えて三千家をたてた。

ここに家元制度が確立・発生した。

宗旦は大徳寺で学んだ禅を基本に、わび茶を徹底させてわずか畳二畳にも満たない茶室今日庵を造った。

また中村宗哲に漆塗の茶道具を、飛来一閑に紙を漆で固めた一閑張の茶器を作らせた。

百八代天皇の後水尾院と結婚した東福門院和子(二代将軍徳川秀忠が父)や寛永の三筆の一人の近衛信尹、芸術家の本阿弥光悦など様々な人たちと交流している。

↓千宗旦

出典:江戸ガイド

利休七哲(利休弟子衆七人衆)

また古田織部や金森宗和、小堀遠州(綺麗さび)→遠州流、片桐石州→石州流は新しい茶の湯のスタイルを生み出していった。

古田織部→織部流:華やかなものを美しいと感じる心を解放した流派。

金森宗和→宗和流:上品と繊細を特徴とし、「姫宗和」と呼ばれる流派。

小堀遠州→遠州流:「綺麗さび」と呼ばれる、侘び寂びの精神に、美しさ、明るさ、豊かさを加えた客観性の美、調和の美を作り上げた流派。

片桐石州→石州流:4代将軍徳川家綱の茶道師範で、利休の一畳半の茶法を究極のものとして伝承する流派。

天下人の信長が興味を持ったことで茶の湯はかつてないほど盛り上がりをみせた。

信長の茶を支えるために千利休、津田宗及、今井宗久ら茶の湯に堪能であった堺の商人たちが登用され、この三人を天下三宗匠と呼んだ。

千利休は、50代になってから信長の茶頭となっている。

奈良の塗師・松屋一族によって『松屋会記』、

堺の豪商・天王寺屋によって『天王寺屋会記』、

博多の商人・神屋宗湛によって『神屋宗湛日記』が記された。

利休は早くから茶の湯を好み、はじめは北向道陳に茶を学んでいたが、その才能を見込んだ道陳は当時、茶湯名人とうたわれた武野紹鷗に師事するよう勧めた。

その時の有名なエピソードが

「路地の掃除を命じられた与四郎(千利休の幼名)は、

塵ひとつないまでに掃き清めたものの、いまひとつ納得できないでいた。

そこで傍らの樹木の幹を揺さぶってみると、はらはらと木の葉が落ちるさまはまことに風情があった。

その一部始終をひそかに見ていた紹鴎は与四郎の奇才に感じて入門を許し、ことごとに秘訣を授けた。

与四郎が19歳の時のことであった。」

というもの。

その後南宗寺の大林宗套について禅の修行をし、「宗易」の号を得ている。

今井宗久、津田宗及が紹鴎の弟子になったのもその頃のこと。

↓千利休

出典:さかい利晶の杜

利休は新たに利休居士の居士号を天皇から賜った。

それ以降「宗易」に代わり「利休」と署名するようになる。

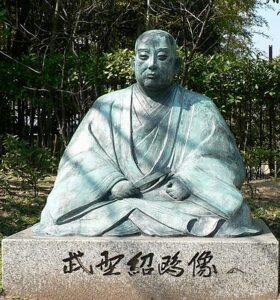

武野紹鷗は三条西実隆に和歌を習い、茶を珠光の弟子と言われる十四屋宗伍に学んだとされる。

それまでの会所のような広い部屋ではなく、四畳半の茶室で料理を食べて、和物の道具を取り合わせて茶を飲むというかたちをとった。

また京都大徳寺の末寺の禅宗寺南宗庵の禅僧・大林宗套について修行をし、和歌の掛物を使い始めるなど、和歌や禅の要素を茶の中に取り入れようとした。

↓武野紹鷗像(大阪府大仙公園)

出典:Wikipedia

珠光は禅と茶の境地が似ていることを知り、「冷え枯れる」精神をもって備前焼(岡山)や信楽焼(滋賀)などの素朴な焼き物が喫茶にふさわしいとした。

さらに「眺める月もいつも輝いているばかりでは面白くない、雲の間に隠れていつ出るかと期待するのがよい」と言ったことが、のちにかたちを整える「わび茶」の考え方に共通していたので「わび茶の開山」と呼ばれた。

※開山:寺院を創始することを指す仏教用語=創始者

珠光の考え方は後継ぎとされた宗珠や花の名人の竹蔵屋紹滴、十四屋宗伍などに引き継がれていった。

↓珠光

参考:茶の湯がわかる本

ところが、実は、珠光が茶の湯に明確に関係したという記録は、今のところ存在していない。

千利休の門弟である山上宗二の『山上宗二記』の冒頭に、「隠退した足利義政が新しい遊びを求め、能阿弥(同朋衆のひとり)が珠光を紹介し、茶の湯が義政の気に入った」という記事が唯一、珠光と茶の湯を結びつける記事なのが、義政が1473年に義尚に将軍職を譲ったときには、能阿弥は既に没しておりこの記述も伝説にすぎない。

存在すら疑問視される謎の茶匠:珠光とは一体何者だったのだろうか…。

参考:「茶の湯」入門

地域の人々を風呂に招待して、風流を眺めながら、飲食とともに喫茶をする風習。

高貴な人々が宴会でお茶を飲むのを真似たもの?

寺院や神社への参詣客に茶を飲ませるもの。

茶道具一式を担いで移動する担茶屋も現れた。

出典:茶の湯がわかる本 改訂版茶道文化検定公式テキスト3級

茶の味や品質、産地を飲み当てるゲーム。

はじめは栂尾の茶を本茶、それ以外を非茶として飲み当てる簡単なものだった。

しかしのちには複雑なルールのもと数日に渡って続けられ、

砂金や刀、唐物の織物などの豪華な景品が出されることもあった。

このように豪華な景品を賭けた佐々木道誉の闘茶会はバサラ大名の茶として有名。

※佐々木道誉:室町時代の武将。

足利政権の重鎮であるとともに華美を好むバサラ大名といわれた。

鎌倉幕府の15代執権だった金沢貞顕は「鎌倉では唐物を使った茶が大変流行している」と手紙に残している。

栄西が『喫茶養生記』を著したきっかけは源実朝が二日酔いで悩んでいたことだったとか…。

実際、抹茶に含まれるビタミンCには、二日酔いの原因であるアセトアルデヒドを分解する作用がある。

同じく抹茶に含まれるカフェインも、利尿作用によってアセトアルデヒドの排出を助け、さらに脳の活動を正常化させてくれる。

現在でも二日酔いの時に、抹茶や緑茶などを飲むのは効果があるようだ。

参考:伊藤園

★実は、最近の研究で、栄西の生まれる80年ほど前に既に九州の博多で「天目」を使って茶が飲まれていたことがわかった。

※天目を使用=抹茶法によって茶を飲むということ

つまり日本では、栄西によって抹茶法が伝来されたわけではなく、もっと前から抹茶法で茶が飲まれていたようである。

これにより栄西の評価は“医薬品として喫茶を勧めたこと”のみに限定されることになった。

↓天目(禾目(のぎめ)天目茶碗)

出典:文化遺産オンライン

この時の茶は甘葛、生姜などの調味料が入った「引茶」と呼ばれ、この行事は平安時代を通して数百年続けられた。

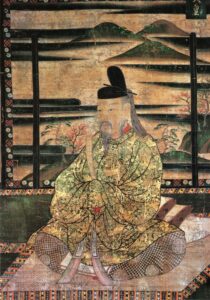

この時永忠は、中国から持ち帰った白磁や青磁の茶碗を用いて、唐の様式で茶を振る舞ったとされる。

嵯峨天皇はこのお茶が気に入ったようで、畿内(京都・奈良・大阪のあたり)と近江(滋賀)・丹波(京都と兵庫)・播磨(兵庫)の諸国に茶を植えて、毎年宮中に献じるように命じた。

↓嵯峨天皇

中国では「唐」の時代に喫茶の文化が盛んになり、中国文化として日本に伝えられた。

茶は貴重品だったため、天皇や貴族、僧などの限られた人々の間で飲まれていた。

唐草模様はつる草が四方八方に伸びて絡み合う、強い生命力を象徴する模様で、吉祥文様のひとつです。

緑色の背景に白の唐草模様は、泥棒が担いでいる風呂敷というイメージがあるのではないでしょうか?

この配色の唐草模様は「獅子舞の被り布」にも使われている柄なので、大きな風呂敷を担いでいても怪しく見えにくいことから、泥棒が愛用するようになったようです。

唐草模様はつる草が伸びる様子から「子孫繁栄」「長寿」「永遠の躍動」「豊穣」を意味します。

唐草模様は、松、菊、梅、牡丹など本来つる草のない植物と組み合わせて描かれることが多いです。

◆いつ着れる?

季節に左右されず、おめでたい吉祥文様のため、オールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

千鳥模様は水辺で群れをなしている千鳥をモチーフにした模様です。

千鳥は水辺に生息する鳥なので、波とともに描かれることが多いです。

千鳥が波の上を飛ぶ姿から「荒波と一緒に乗り越える」という意味があり、「勝負祈願」や「家内安全」の意味があります。

よく洋服のデザインにもなっている「千鳥格子」という柄は、鳥が飛んでいるように見える様子から名前がつけられたとされています。

◆いつ着れる?

波とともに描かれている千鳥模様の着物は夏に着用すると、涼しげでおすすめです。

千鳥のみ描かれている着物はオールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

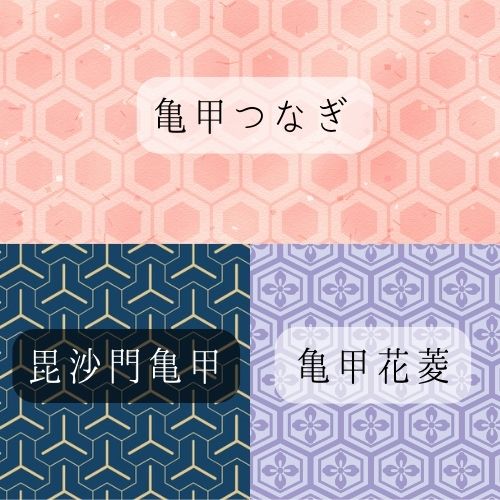

亀の甲羅のような六角形の模様が亀甲模様です。

亀甲模様もバリエーションが多く、亀甲を連続して描いた「亀甲つなぎ」、三つ組み合わせた「毘沙門亀甲」、中に花を描いた「亀甲花菱」などがあります。

亀の甲羅に似ていることから「長寿」や縁結びで有名な出雲大社の神紋にも見られることから「良縁を結ぶ」という意味もあります。

◆いつ着れる?

季節に左右されない模様のため、オールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

アニメ「鬼滅の刃」の主人公の妹・竈門禰豆子が着用していて、印象的な模様ですよね。

昔、「麻」は神聖な植物として神事に用いられ、生まれてきた赤ちゃんには「魔除け」の意味を込めて麻の葉模様の服を着せる風習がありました。

また麻は4ヶ月で4mにもなるほど成長が早く、子どもの「健やかな成長」を願う意味も込められています。

◆いつ着れる?

麻の葉模様は季節に左右されない模様のため、オールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

紗綾形模様は卍という漢字を斜めに崩してつなげた模様です。

「卍」は仏教用語で「宇宙」「無限」、キリスト教では「幸福」「力」、古代中国では「幸福」「功徳」という意味を持ちます。

そこから紗綾形は絶えることがなく長く続くという「不断長久」、「家の繁栄」、「長寿」を意味します。

メインでわかりやすく模様が入っているというよりは、地模様としてよく見ると入っているというように使われています。

◆いつ着れる?

季節に左右されない模様なのでオールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

籠目模様は竹で籠を編んだ編目の模様です。

六芒星が連続しているようにも見えることから鬼が嫌う「魔よけ」「邪気払い」の模様されています。

◆いつ着れる?

編目のみのデザインの着物はオールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

瑞雲とは、中国の神仙思想に影響を受けた模様で、おめでたいことがある前兆に現れる雲を模様にしたもので、吉祥文様のひとつです。

「不老不死」「良いことが起こる前兆」という意味があります。

◆いつ着れる?

おめでたい吉祥文様なので、オールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

流水模様は絶えず留まることなく一瞬で消えてしまう流れる水の様子を表した模様です。

流れる水は濁ることなく、常に清らかであること、苦難や厄災を流しさることから、吉祥文様のひとつとなっています。

物事のはじまりが絶えないことから「おめでたいことが続く」、「苦難や厄災を流す」という意味があります。

流水模様はあまりメインで使われる模様ではなく、他の模様との組み合わせが多い模様です。

◆いつ着れる?

流水模様のみで描かれている着物は、夏に着用すると涼しげです。

桜や紅葉など季節の模様と一緒に描かれている着物は、他の模様の季節に合わせましょう。

↓こんな商品はどうですか?

青海波模様は、半円を重ねたものをうろこ状に並べて、無限に広がる波を表した模様です。

「未来永劫へと続く幸せ」と「平安な暮らし」への願いが込められた吉祥文様のひとつで縁起の良い模様です。

◆いつ着れる?

季節に左右されない模様のため、オールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

雪輪模様は、雪の結晶を模様化したもので、冬はもちろん、夏に涼しさを感じさせるような模様です。

春の豊富な雪解け水を意味するところから「豊作をもたらす」という意味があります。

輪郭のなかに別の模様をいっぱいに詰め込んだ豪華なデザインにしたり、様々なバリエーションがあります。

◆いつ着れる?

実写的に描かれていたり、冬の草花と一緒に描かれている着物は冬に、また「涼しさ」のモチーフとして夏に着用することもできます。

デザイン化されていたり、総柄の着物はオールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

立涌模様は2本の曲線を用いて、水蒸気が涌き立ち上っていく様子を表した模様で、「運気を上げる」という意味がある模様です。

曲線の膨らんだところに雲や波のモチーフを入れた雲立涌や波立涌などいくつかバリエーションがあります。

花嫁衣裳の白無垢や掛下に使われたり、歴史的な屏風や能の装束にも用いられている模様です。

◆いつ着れる?

立涌模様は格式高い、縁起の良い模様なのでオールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

市松模様は2色の四角形を色違いに並べた模様で、チェック柄と同じ模様です。

アニメ「鬼滅の刃」の主人公・竈門炭治郎が着用していて特徴的ですよね!

市松模様は、その柄が途切れることなく続いていくことから、「繁栄」の意味が込められています。

また「繁栄」の意味から、「子孫繁栄」「事業拡大」などを意味することもあります。

◆いつ着れる?

季節に左右されない模様なので、オールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

菱模様は、古くは縄文土器にあり、水草のヒシの葉や実の形をモチーフにしたとされる自然に生み出された単純な形です。

ヒシは繁茂しやすいことから「子孫繁栄」「無病息災」という意味が込められています。

また菱という形には「豊かさの象徴」という意味もあって、武田信玄の家紋でもある「武田菱」のひし形は田んぼを表しているそうです。

菱模様はバリエーションも多く、その数は数千もの種類があるとも言われています。

◆いつ着れる?

季節の模様ではないため、オールシーズン着用できます。

他の模様と一緒に描かれている場合は、他の模様に合わせます。

↓こんな商品はどうですか?

薬玉とは、薬草、香草、香料などを錦の袋に詰めて様々な花の飾りをつけ、五色の糸を垂らした入れ物のことです。

よもぎや菖蒲、沢山の花で飾り付けた薬玉を模様化したものです。

「延命長寿」「無病息災」の願いが込められた模様で、女の子のお宮参りや七五三、振り袖に多く用いられている可愛らしい模様です。

◆いつ着れる?

くす玉模様はおめでたい柄なので、オールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

熨斗模様とは細長い帯状の模様のことです。

熨斗はもともと、あわびの肉を薄くはいで引き延ばして乾燥させた「のしあわび」のことでした。

「延寿」を象徴するものとして、細長く折りたたんだ熨斗紙に包み、贈り物や引き出物に添えていました。

熨斗模様には「束熨斗」という細長い帯状の熨斗を数本まとめて中央で束ねた模様も良く用いられます。

たくさんの熨斗を束ねることから、「多くの人たちから祝福を受ける」や「人と人の繋がり」「長寿の象徴」という意味があります。

◆いつ着れる?

熨斗模様・束熨斗模様はおめでたい柄としてオールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

矢絣模様は、元々は矢羽根をモチーフにした絣織物のことでした。

絣織物とは絣糸を用いて模様を表した織物技法のことで、かすれ具合が特徴です。

現在では矢羽根モチーフの模様を矢絣模様と呼んでいます。

弓矢は昔から武具としてだけでなく、神事にも用いられたことから、矢羽根モチーフには「邪気」や「厄災を払う」破魔矢の意味があるとされています。

また一度放った矢は真っすぐに飛んでいって戻ってくることがないため、江戸時代には「出戻らない」の意味を込めて、嫁入り道具に矢絣模様が使われていました。

◆いつ着れる?

矢絣模様はおめでたい模様のため、オールシーズン着用できます。

矢絣模様と言えば、袴に合わせる定番の柄というイメージもあるかと思いますが、明治~大正時代にかけて女学生の間で流行してから現在に至るまで人気の柄です。

↓こんな商品はどうですか?

扇は末広がりの形をしているため、「繁盛」や「開運」のモチーフとしておめでたい柄のひとつとなっています。

また末広がりは「未来への展望が明るい」という意味もあります。

扇は扇面や扇子などと呼ばれることもあり、扇に貼る紙のことは地紙といいます。

◆いつ着れる?

おめでたい柄のため、オールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

鼓とは日本の伝統的な能楽の調べで用いられる打楽器です。

和楽器は教養の象徴であり、「技芸の上達を願う」柄とされています。

「音が鳴る」と「物事が良く成る」をかけて、「成功」を意味します。

また「美しい音色が鳴る」と「見事な実がなる」という意味にかけて、「豊作」も意味します。

◆いつ着れる?

鼓模様は縁起の良い柄なので、オールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

昔からある地方では、女の子が生まれると「魔除け」として鞠を贈る習慣がありました。

女性らしさ、可愛らしさを象徴する模様です。

「なにごとも丸く収まる」「弾むような幸せがいつまでも続く」「子どもが丸々と育つように」という意味が込められています。

◆いつ着れる?

おめでたい柄のためオールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

御所車とは、平安時代に貴族が使っていた乗り物です。

王朝文化を象徴する模様として、「高貴」「雅」といった意味があります。

御所車に花が飾られている「花車」になると「幸せが溢れる」という意味に代わります。

また車輪のみだと「源氏車」となり、どこまでも回転することから「縁起の良さ」を象徴しています。

◆いつ着れる?

おめでたい雅な柄のため、オールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

「貝桶」とは「貝合わせ」という遊びの道具を入れておく、美しい入れ物のことです。

「貝合わせ」とはハマグリなどの貝の内側に絵や金箔で装飾を施して、対になる貝を探す貴族の遊びです。

今でいう、トランプの神経衰弱のようなものですね。

ハマグリなどの2枚貝は同じ貝殻としかぴたりと合わないことから「夫婦円満」や「相性ぴったりの人と巡り会える」という意味があります。

そのため江戸時代には貝合わせは嫁入り道具の一つでした。

◆いつ着れる?

貝桶、貝合わせ模様はおめでたい柄としてオールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

宝尽くし模様は縁起の良いものを寄せ集めて、お祝いの気持ちを表す模様です。

七五三や振袖などおめでたい着物によく用いられます。

それぞれの模様の意味は上段左から

・隠笠:「危険から身を守る」「病や災難から身を隠す」

・宝巻:「知識のよりどころ」「知恵や知識の象徴」

・軍配:「采配の決定」

・隠蓑:「危険から身を守る」「秀でた才能を得られる」

・宝珠:「願いを意のままにする」

中段左から

・金嚢:「富を生む」「積み重ねた苦労も福を成す」

・宝鑰:「福徳」

・打出の小槌:「願いをかなえる」「敵を倒す」

・分銅:「非常時に困らない」

下段左から

・丁子:「不老不死」「健康」

・七宝:「人と人の関係が無限につながる」「子孫繁栄」「円満が続く」

・梅:「忍耐力」「女性の強さ」

・松:「長寿」「生命力」

・竹:「成長」「子孫繫栄」

◆いつ着れる?

おめでたい模様としてオールシーズン着用できます。

またお正月などおめでたい時にピッタリな模様です。

↓こんな商品はどうですか?

松竹梅は文字の通り、松・竹・梅の植物をセットで描いた柄で植物それぞれが意味を持っています。

松は「長寿」「生命」の象徴。

竹は「成長」「子孫繫栄」。

梅は「忍耐力」「女性の強さ」。

縁起の良い模様とされ、「長寿」「忍耐力」「生命の誕生」という意味を持ち、古くから親しまれている模様です。

◆いつ着れる?

松竹梅は「寒さに耐える」という意味があるため、冬に着用することをおすすめしますが、縁起の良い模様のため、オールシーズン着用できます。

中でも子どもの健やかな成長を願うお宮参りや七五三、入学式や卒業式はもちろん、梅の「産む」の語呂合わせから安産祈願として結婚式などにも合う模様です。

↓こんな商品はどうですか?

芋虫からさなぎ、そして蝶へと大きく姿を変える蝶は、神秘的な生物として「不死のシンボル」となり、武家の家紋にもなっています。

また美しい蝶へと成長する様から、「健やかな女性への成長」という意味もあります。

蝶は産卵期にはつがいで仲睦まじい姿から、「夫婦円満」を表すと言われる一方、地域によっては、花から花へと飛んで移る「移り気なもの」といった見方もあり、結婚式に用いるには注意が必要との考え方もあります。

◆いつ着れる?

花々とともに描かれた蝶の着物は春に着用しましょう。

蝶のみ描かれた着物であれば、オールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

うさぎは月の使いと言われることから、「ツキを呼ぶ」縁起の良い動物と信じられています。

その動きからは「跳躍」「飛躍」を意味し、子沢山なことから「豊穣」「子孫繁栄」の象徴とされています。

また坂を上るのが早いことから「物事がとんとん拍子に進む」という意味もあり、縁起の良い柄です。

◆いつ着れる?

月とともに描かれたうさぎの着物は、中秋の名月の秋に着用しましょう。

うさぎのみ描かれた着物であればオールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

鳳凰は中国から伝わった想像上の幸運を呼ぶ獣で、麒麟、龍、亀とともに四瑞とされてきました。

鶏のような頭、鶴のような五色の羽、孔雀のような長い尾羽をした華やかで美しい姿として描かれています。

「平和と幸福」のシンボルだと考えられており、また鳳凰の卵は不老長寿の妙薬とされているため、「不老長寿」や「若返り」の意味も込められています。

◆いつ着れる?

鳳凰模様はおめでたい模様なので、オールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

「豊かな生命力」と「長寿」を象徴する縁起の良い鳥である鶴は、長寿を祈ったり祝ったりするシーンにふさわしい模様です。

松や亀、瑞雲との組み合わせも多く、折り紙の鶴が描かれた「折り鶴」、鶴が羽を広げたデザインの「鶴丸」、鶴が群れで飛んでいる様子が描かれた「飛鶴」など様々なデザインのものがあります。

一度つがいになると一生添い遂げるという鶴の性質から「夫婦円満」の象徴にもなっており、婚礼の場にも合う模様です。

◆いつ着れる?

鶴模様はおめでたい柄なので、オールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

松葉模様は松の葉を文様化したものです。

松葉はデザインしやすいため、家紋にもよく用いられる模様です。

江戸時代には、「生類憐れみの令」で有名な江戸幕府5代将軍の徳川綱吉の定め紋だったため、一般の使用は許されていませんでした。

松葉模様には、落ち葉になっても二本の葉の根元がしっかりと繋がっていて、離れ離れにならないということから縁起ものの模様で「夫婦円満」を意味します。

◆いつ着れる?

松葉のみが描かれた着物は冬に、松葉の総柄の着物はオールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

松の緑色は常盤色であることから松を常盤木と呼び、千年の齢を保つ吉祥樹とされています。

そのため慶事ばかりでなく年中用いられます。

枝や幹とともに実写的に描かれた「老松」、三つの枝が描かれた「若松」、笠のように折り重なってデザイン化された「笠松」、放射状の松葉を上から見たデザインの「唐松」など様々な模様があります。

松は長寿と節操の象徴で神聖な模様とされ、「威厳」「長寿」「子孫繁栄」の意味が込められています。

◆いつ着れる?

松模様の着物はオールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

梅の花といえば、春の訪れをつげる花木ですよね。

梅の花全般の花言葉は、「上品」「高潔」「忍耐」「忠実」です。

厳しい冬を耐え忍び、春一番に美しい姿を見せてくれる梅の花。

梅模様は「忍耐力」や「美」を意味する、美しく力強い模様です。

◆いつ着れる?

実写に近いデザインだったり梅のみ描かれた着物は冬のうちでも、梅が咲く1~2月ごろに着用しましょう。

デザイン化されたり、他の柄と一緒に描かれた着物はオールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

椿は古くから庭木として親しまれている、日本の冬を代表する花木のひとつです。

葉の光沢が美しいことから「艶葉木」が語源となっています。

椿の花言葉は「控えめな素晴らしさ」「気取らない優美さ」。

色ごとの花言葉は、赤は「控えめな素晴らしさ」「謙虚な美徳」、白は「完全なる美しさ」「至上の愛らしさ」、ピンクは「控えめな美」「控えめな愛」。

また古来から悪霊を払う力があると考えられ、聖なる木として好まれてきました。

◆いつ着れる?

実写に近いデザインで椿のみ描かれた着物は冬に、デザイン化されたり総柄の着物はオールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

よく似た紅葉と楓ですが、実は植物分類上は同じ植物で、切込みが深いものをモミジなどと見た目で呼び方を変えています。

楓は「長寿」を表します。

また季節により色を変え、美しい色で人を喜ばせてくれることから「世渡りがうまく幸せになれる」という意味があります。

◆いつ着れる?

紅葉前の「青もみじ」のデザインの着物は5月~夏ごろ、赤く紅葉したもみじのデザインの着物は秋に、桜とともに描かれた「桜楓」はオールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

菊は皇室の紋にも使われている日本を象徴する花のひとつです。

菊は咲き方、花の色ともにバリエーション豊富で、大ぶりで花芯が見えないほどたくさんの花びらを付けるものもあれば、小さく一重の風情ある菊もあります。

菊の花言葉は「高貴」「高尚」。

白色は「真実」、ピンク色は「甘い夢」、黄色は「敗れた恋」と色ごとにも花言葉があります。

菊模様には「高貴」「高尚」「延命長寿」「邪気払い」「心身の安定」などの意味があります。

◆いつ着れる?

菊が咲く季節は秋ですが、菊模様は「春の蘭」、「夏の竹」、「冬の梅」とともに「四君子」と呼ばれる格の高いおめでたい柄で縁起のいい吉祥文様であるため、季節を問わず、オールシーズン着用できます。

↓こんな商品はどうですか?

草冠に秋で「萩」です。

秋の植物といえば「萩」であることから名前がついたようです。

万葉集で詠まれた花の中で最も多いのが「萩」で、古来から愛されてきた花であることがわかりますね。

小さく丸い3つの葉が特徴的です。

花をたくさんつけることから、「繁盛の縁起物」とされ、貴族たちは屋敷の庭に植え、秋の風情を楽しんだそうです。

◆いつ着れる?

残暑が厳しい時期に、涼しい秋を先取りして着用しましょう。

↓こんな商品はどうですか?

撫子は秋の七草のひとつで、世界中に分布し、古くから品種改良が続けられてきました。

撫子の種類は300種を超えており、カーネーションやカスミソウも実はナデシコ科の植物なんです。

「撫でたくなるほどかわいらしい花」という意味で撫子と名付けられ、撫子全体の花言葉は「無邪気」「純愛」です。

色ごとの花言葉は、ピンクは「純粋な愛」、赤は「純粋で燃えるような愛」、白は「器用」「才能」です。

おしとやかで美しい日本女性をたたえる「大和撫子」という言葉は現代でも盛んに使われていますね。

◆いつ着れる?

撫子の花が咲く8~9月ごろに着用しましょう。

↓こんな商品はどうですか?

秋の七草のひとつです。

実は、桔梗の野生種は年々減少し、今では絶滅危惧種に指定されています。

桔梗の花言葉は「永遠の愛」「変わらぬ愛」「誠実」「気品」です。

桔梗の名前は「更に吉」という語呂合わせで縁起をかついだという説もあるため、縁起の良い柄です。

また桔梗の模様は五芒星を表しており、五芒星は「魔を祓う強い力」があるとされています。

◆いつ着れる?

残暑の厳しい時期に着用しましょう。

涼しい秋を先取りするのがおしゃれです。

↓こんな商品はどうですか?

向日葵は7月~9月に太陽のような大輪の花をつける花です。

太陽が移動することによって向日葵も花の向きを変えることから、「日廻り(ひまわり)」と呼ばれていました。

向日葵の花言葉は、太陽に向かって花が咲く様子から「憧れ」「情熱」「あなただけを見つめる」など。

向日葵模様としての意味も花言葉と同様「熱愛」「憧れ」となっています。

明るく、元気なイメージですよね。

◆いつ着れる?

向日葵も夏を代表する花のひとつです。

イメージ通り、夏に着用するのをおすすめします。

↓こんな商品はどうですか?

朝顔と聞くと「夏の花」や「小学校で栽培する植物」というイメージがありますよね。

実は俳句の世界では朝顔は秋の季語として使われ、ときには秋の七草の1つとされることもあります。

朝顔の花言葉は、支柱など近くのものにツルを巻きつける姿から「愛情」「結束」、朝に咲いて昼にはしぼんでしまう短命な花であることから「はかない恋」となっています。

色ごとの花言葉は、青色は「儚い恋」「短い愛」、紫色は「冷静」「平静」、白色は「固い絆」「あふれる喜び」です。

朝顔模様も花言葉同様、「はかない恋」「固い絆」「愛情」といった意味があります。

◆いつ着れる?

朝顔は夏に咲く代表的な花のひとつですので、夏に着用しましょう。

↓こんな商品はどうですか?

見ごろはは5月~8月で、白やピンク、黄色などの香りの強い大ぶりの花を咲かせます。

百合は色ごとに花言葉があり、全体の花言葉は「純粋」「無垢」「威厳」です。

百合はキリスト教では「聖母マリアの象徴」と言われ、古くから「母性の象徴」とされてきました。

色ごとの花言葉は、白は「純潔」「威厳」、赤とピンクは「虚栄心」、黄色は「偽り」「陽気」、オレンジは「華麗」「愉快」「軽率」です。

百合模様としては「高貴」「威厳」という意味があります。

大きく華やかな百合の花は、古典的な花柄とはまた違った雰囲気を楽しめます。

◆いつ着れる?

百合が咲く5~8月ごろに着用するのをおすすめします。

ただし、洋花は着る季節を問わないとも言われますので、オールシーズン着用しても問題はありません。

↓こんな商品はどうですか?

紫陽花には色ごとに花言葉がありますが、紫陽花全体の花言葉は、紫陽花の花の色が時期によって変化することから「移り気」や「浮気」「無常」です。

色ごとの花言葉は、青は「辛抱強い愛情」ピンクは「元気な女性」白は「寛容」です。

紫陽花模様としての意味は、紫陽花の花は、花びらが寄り集まって1つの花として咲くことから、「和気あいあい」「家族団らん」という意味を持ちます。

紫陽花は雨の時期を連想させ、涼しげなイメージがあるで、浴衣の定番の柄となっています。

◆いつ着れる?

紫陽花が咲く6~7月ごろ着用しましょう。

着物は季節を少し先取りするのがおしゃれですので、梅雨よりも少し早めに着ると良いでしょう。

↓こんな商品はどうですか?

紫色の垂れ下がる花が美しい、ゴールデンウィーク頃に咲き誇る花木です。

藤の花言葉は、「優しさ」「歓迎」「決して離れない」「恋に酔う」「忠実な」。

古来日本では、藤の花の紫色は高貴な色とされています。

藤は繁殖力が強く、他の樹木に絡みながら伸びていくこと、不死と同じ響きであることから、「長寿」「子孫繁栄」の象徴とされています。

◆いつ着れる?

実写に近いデザインで藤のみ描かれている着物は、ちょうど藤が咲く4~5月頃に着用しましょう。

デザイン化されたり、総柄の着物はオールシーズン着用することができます。

↓こんな商品はどうですか?

牡丹は多重の花びらをもつ花で、古くから「花の王様」「百花の王」と呼ばれています。

花言葉は「王者の風格」「富貴」「恥じらい」。

牡丹柄の意味は「高貴」「富貴」「幸福」などで、良い前兆の顕れとして「吉祥文様」とされています。

また日本では昔から「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」という言葉がありますが、「立っても座っても、また歩いても、姿が艶やかで魅力的な美人」という意味で、女性の美しさを表した花とも言われています。

◆いつ着れる?

実写に近いデザインで牡丹のみ描かれている着物は春に着用しましょう。

デザイン化されていて、他の模様と一緒に描かれている着物はオールシーズン着用することができます。

↓こんな商品はどうですか?

日本を代表する花である桜。

桜の花言葉は「精神美」「優美な女性」「純潔」です。

年の始まりである春に咲く桜は、「物事の始まりに縁起が良い模様」とされています。

また桜の「さ」は「稲の神」を、「くら」は神のいる場所である「神座」を意味しているため、五穀豊穣を表し、「豊かさ」「繁栄」を象徴すると言われています。

◆いつ着れる?

実写に近いデザインで桜のみ描かれている着物は3~4月ごろ着用しましょう。

デザイン化されていたり、紅葉・楓・菊など他の季節の植物と一緒に描かれている着物はオールシーズン着用することができます。

また桜は日本を代表する花のため、オールシーズン着用しても良いという考え方もあります。

↓こんな商品はどうですか?

お客の数が多くなり(7~8人以上)、一碗では濃茶を練ることが難しい場合に、茶碗を二つ重ねて行う点前です。

使う茶碗に制限はないですが、重ねた姿が美しく、納まりがよいものを使います。

一般的な茶入よりも仕覆の緒(ひも)が長い仕覆に、大きく平たい茶入(大海)を入れて行う点前です。

緒が長い分、仕覆を脱がした時の扱いが異なります。

このお点前は茶筅に由緒があるわけではなく、茶碗・茶杓・茶入以外に由緒のある道具(水指など)を使う時に行う点前です。

茶杓に由緒がある場合の点前です。

茶杓を拝見に出すとき、古帛紗に乗せて出すところがポイントです。

茶碗に由緒がある場合の点前です。

茶碗を両手扱いするところがポイントです。

茶入に由緒がある場合のお点前です。

大切な茶入なので古帛紗に茶入を乗せることがポイントです。

貴人=身分の高い人ですが、貴人様にお供の方がいた場合に、貴人様・お供の方にお茶を差し上げる時の点前です。

貴人様とお供の方の茶碗、茶筅、茶巾は分けます。

「貴人」とは官位の高い人のことを言い、現在では皇族の方や勲章を授かった人などのことです。

貴人点とは身分の高い方にお茶を差し上げる時の点前です。

菓子は高杯に盛り、貴人茶碗は貴人台に乗せます。

長板の上に水指、飾り火箸、柄杓を入れた杓立と蓋置を入れた建水をすべてかざっておく点前です。

風炉と炉以外の道具を茶道口から運び出して行う点前です。

点前座に棚を置いておき、水指、茶器などを飾りつけておく点前です。

直径30㎝ほどの丸盆に必要な道具を乗せて行う最も簡略化された薄茶点前です。

釜と柄杓を使わず、鉄瓶を使います。

大当たり!

この字です!

残念でした。

この字ではありません!

会所の中に数多くの絵画や墨跡(禅僧の書)、茶道具を飾り付けて鑑賞しながら、

別室の茶点所から点て出された茶を飲んでいた。

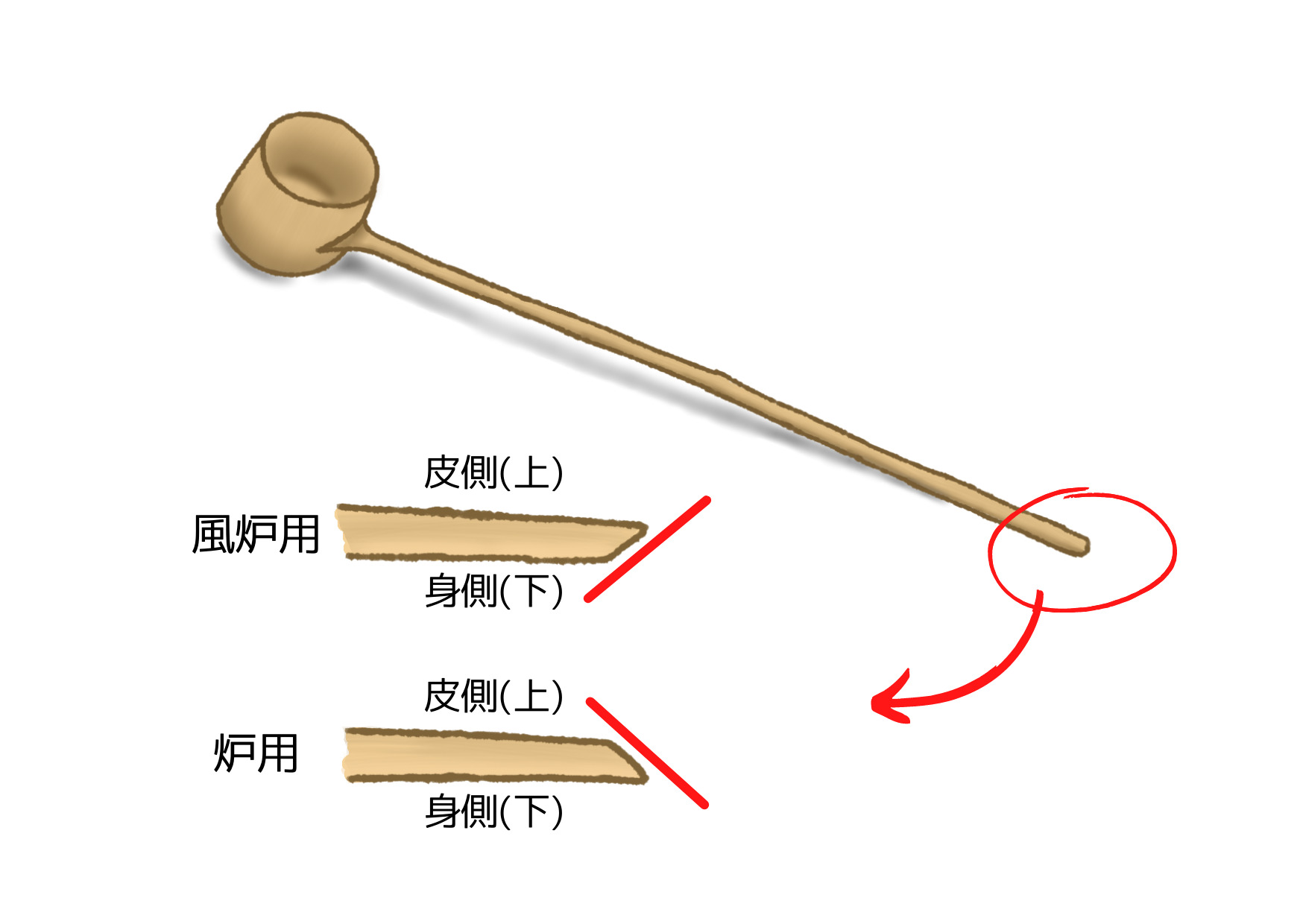

柄杓の見分け方

柄の端っこの部分=切止めに注目!

風炉用の柄杓:身側に向かって削ってある

炉用の柄杓 :皮側に向かって削ってある

皮側が上側、身側が下側のこと。

覚え方としては、

どちらも釜にかけたとき、端っこの長い方が上に来る!ということです。

風炉の場合は、上の絵のように柄杓を仰向けで釜にかけますよね?

そうすると皮側が上にきます。

炉の場合は、下向きに伏せて釜にかけますよね?

そうすると今度は身側が上にきます。

なので柄杓を見た時に、「仰向けの状態と下向きに伏せた状態のどちらの状態の時に長い方が上に来るか?」と考えるとどちら用の柄杓かすぐにわかるかと思います!

炭道具のひとつ。

亭主が炭手前のときに、炭斗から風炉や炉に炭を入れるのに使う金属製の箸のこと。

火箸には「炉用」、「風炉用」のほかに、台子・長板の柄杓立に、柄杓に添えて立てる総金属製で頭に飾りのある真の位の火箸を「飾り火箸」といい、鉄製で柄のところを竹皮巻きにし、麻糸で巻いて留めた水屋用の「長火箸」の4種類がある。

参考:茶道入門

亭主がお客様の前で炭手前をするときに用いる。

炭を組み入れ、香合・羽箒・釜敷・鐶・火箸を添えて席中に持ち出す。

炭斗の多くは籠などで、内張をして、それに漆をかけたものが用いられる。

炭斗には和物と唐物がある。

【和物】

籠の場合、藤・竹・藤蔓・蓮茎などで唐物よりもざっくりとした編み方。

籠以外には、瓢、一閑張、蒔絵、曲物、指物などがある。

【唐物】

籠の場合は藤・竹などで編まれ、編み方は部分部分に変化をつけ精巧を極めたものが多い。

籠以外では、漆器類や青貝入り、金馬などがある。

参考:茶道入門

炭道具の一つ。

亭主が炭手前の際に用いる。

炉縁の周囲、炉壇の上、五徳の爪や風炉などを掃くための鳥の羽根で作られた箒。

羽根の向きによって「右羽」「左羽」「双羽」に区別される。

羽箒は、青鸞(キジ科の鳥)の羽を第一として、鶴、鴻鶴・白鳥・野雁・嶋梟・鴇・鷲・鷹・孔雀などの羽でできたものがある。

参考:茶道入門

炉や風炉の中で焚く「香」を入れる小さな蓋付きの器。

炭斗に入れて席中に持ち出し、炭をついだ後、火箸で香合から香を取り出し、下火の近くと、胴炭のあたりに入れる。

炭手前がない場合、床の間に紙釜敷に乗せて飾る。

参考:茶道入門

くぬぎの樹を材料とした「黒炭」で、炭の断面が真円のように丸く、切り口が菊の花のように均一に割れ目があるのが理想的な炭とされる。

茶道で用いる炭には名前がついている。

1:胴炭(どうずみ)/最も大きな炭で、最初に使う

2:丸管(まるくだ)/胴炭と同じ長さの細い炭

3:割管(わりくだ)/丸管を縦に半分に割った炭

4:丸毬打(まるぎっちょ)/毬打に見立てた呼び名。

5:割毬打(わりぎっちょ)/丸毬打を縦に半分に割った炭

6:点炭(てんずみ)/炭手前の最後につぐ炭で止炭とも添炭ともいう。

7:輪胴(わどう)/胴炭のように太く、後炭に使う(裏千家)

8:香合台(こうごうだい)/太めの炭で香合を乗せるのに使う。実際には燃やさない。

9:枝炭(えだずみ)/小楢(こなら)の枝などを焼き、胡粉を塗って白く化粧した炭。景色炭としてと、火の導火線としての2つの役割がある。

参考:茶炭倶楽部

茶に使用する湯を沸かすための道具。

茶会を開催することを「釜を掛ける」と言ったりするなど、茶道具の中でも特別な道具。

釜には大きく分けて3つの種類がある。

福岡県の筑前では、鎌倉時代からすでに釜を生産していた。

絹肌といわれる滑らかな釜肌が特徴。

亀甲、七宝、梅花は代表的な文様。

茶釜の中でも、格調の高さや品質の良さに定評がある。

現在の国指定重要文化財9点のうち8点が芦屋釜で占められている。

「天明」や「天猫」との書かれ、栃木県佐野市で作られた茶釜の総称。

鎌倉時代には釜を生産していた。

やや荒れた釜肌で、素朴で侘びた趣が好まれた。

室町時代末期には、京都御所の正門から南に伸びる「釜座通」に釜座(釜を製作する人の組合)が既に存在していた。

16世紀後半に西村道仁、辻与次郎などの釜師が活躍したことで、茶釜の生産の中心は京都に移った。

参考:株式会社ゴトー・マン